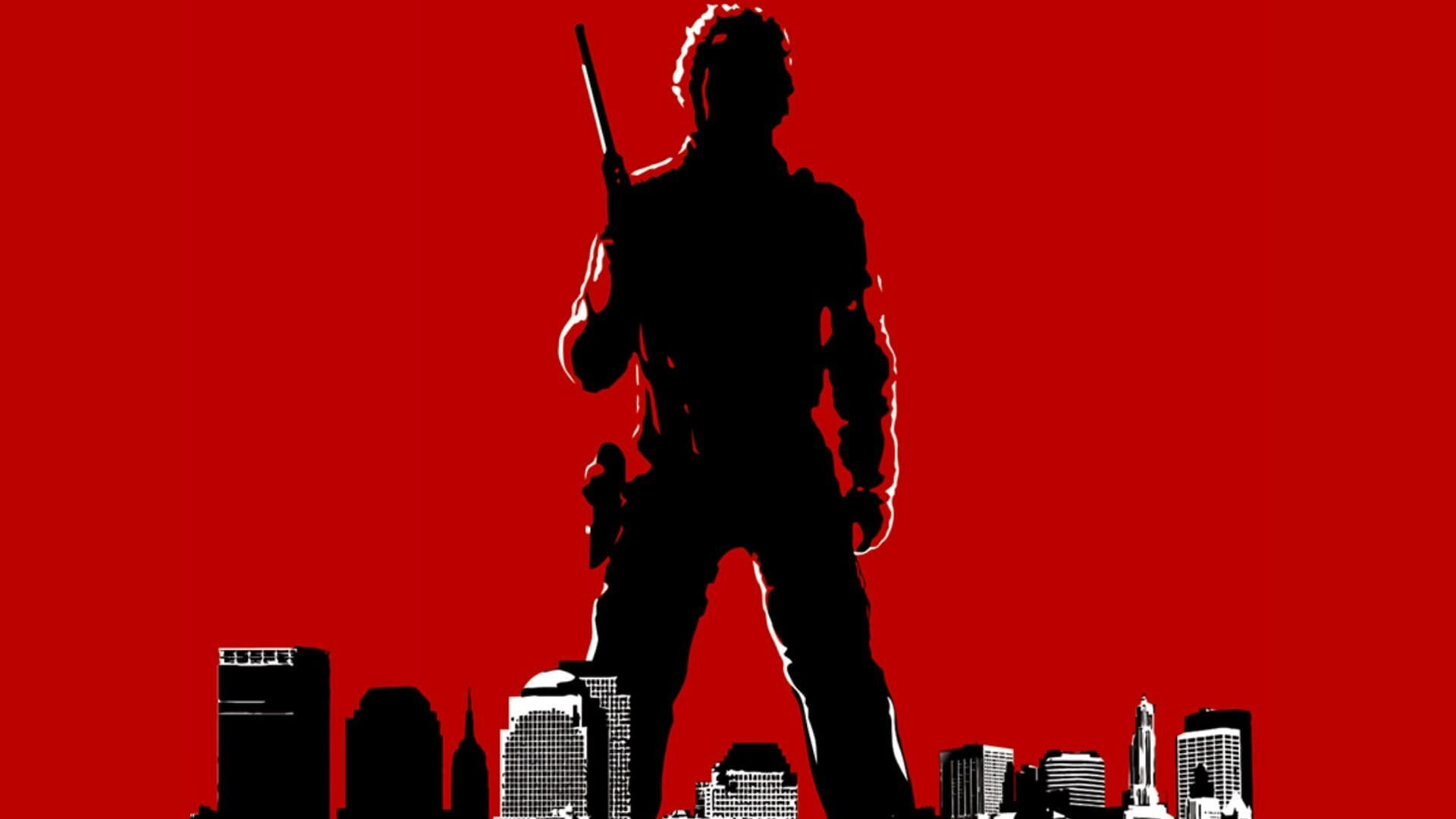

Anderson, un quartier désœuvré au cœur de Los Angeles. Affecté pour la nuit au commissariat du treizième arrondissement avant sa fermeture définitive pour déménagement, le lieutenant Bishop supervise les derniers préparatifs assurés par le personnel de service ainsi que la garde provisoire de deux prisonniers. L’arrivée impromptue d’un homme en état de choc va bouleverser la quiétude du lieu. Assiégés par un gang en quête de vengeance, le bastion et ses occupants vont devoir lutter pour leur survie jusqu’à l’arrivée d’hypothétiques secours…

« Pourquoi as-tu tué ces hommes demande Starker à Wilson, tu n’es ni un idiot, ni un psychopathe ? » Ce dernier rétorque qu’il existe une troisième option, le fait qu’il soit con… Réplique dantesque pour légitimer une cruauté exacerbée dans une civilisation en déclin. Deuxième long-métrage de John Carpenter après son essai de fin d’études (Dark Star), Assaut s’ancre aussi bien dans la forme classique des œuvres d’Howard Hawks ou de John Ford que dans le nihilisme d’un Sergio Leone.

D’ailleurs, le cinéaste ne s’en cache pas, son scénario se veut une variation moderne du Rio Bravo d’Howard Hawks tandis que Wilson se réfère à l’homme à l’harmonica d’Il était une fois dans l’Ouest. Pourtant, Assaut ira bien au-delà de l’hommage appuyé et posera autant les fondements matriciels de la future filmographie de son auteur qu’une réflexion judicieuse sur la violence, moins de dix ans après celle de Sam Peckinpah avec La Horde sauvage, quinze ans avant Impitoyable de Clint Eastwood.

Mécanique implacable

Ce qui frappe dans la construction d’Assaut, c’est bel et bien la narration lancinante et limpide, portée par de lentes expositions, moments d’attente interminables avant le déferlement de la barbarie. Le cinéaste délimite les courbes de l’espace et du temps avec élégance, rétrécissant ou au contraire dilatant ces unités de mesure au besoin, établissant des contrastes malicieux. Ainsi, le temps s’accélère pendant les longues périodes d’introduction soulignées par l’affichage horaire très précis et la montée progressive de l’horreur.

A contrario, il suspend son vol pendant les quelques minutes anxiogènes d’empoignade homérique durant lesquelles tenir bon pour les défenseurs devient le credo hérité des retranscriptions de Fort Alamo. L’espace lui se resserre au fur et à mesure que la distance entre assiégés et oppresseurs diminue. Les chances de survie s’amenuisent comme les munitions à disposition, le territoire encore sous contrôle, réduit ici à peau de chagrin ou un corridor défilé mortel tels les canyons traversés par les cow-boys dans les westerns d’antan.

En outre, Carpenter étale son savoir-faire au grand jour, en présentant thématiques et protagonistes par le biais de la litote ou de la suggestion. D’un côté, le metteur en scène use d’une minutie peu commune désignant explicitement les personnages, héros, hors-la-loi, secrétaires ou chair à canon avant de se lancer dans un véritable jeu de massacre. D’un autre, les anecdotes fusent, tandis que le réalisateur élude volontairement les réponses aux interrogations que tous se posent au fur et à mesure.

Entropie absurde

Le mystère entretenu aussi bien sur l’origine du prénom de Wilson à la romance qui aurait pu être ne fait que raffermir au final la profondeur des caractères de chacun. Procédé d’ailleurs sur lequel s’appuie l’absurdité du contexte, puisqu’aucun occupant de ce commissariat ne saura pourquoi le gang attaque ou pourchasse le malheureux hère venu trouver refuge. Sur ce socle formel, Carpenter introduit son personnage archétypal, celui du quidam qui se rattache vainement à des repères illusoires pour ne pas perdre pied durant sa confrontation à des forces qui le dépassent.

Bishop peine à appréhender le grotesque de la situation, empêcher un symbole du maintien de l’ordre de sombrer dans l’anarchie, puisque le poste de police incarne de fait l’un des abris les plus sûrs face au chaos extérieur. Sa crédulité vis à vis des événements atteint son paroxysme lorsqu’il s’égosille en pure perte, avec désespoir, clamant qu’il est impensable qu’au cœur de la ville un commissariat plie sous le feu d’attaques armées sans attirer l’attention… le début d’une complainte qui trouvera écho dans celles des futures productions du réalisateur.

Par ailleurs, Carpenter profite de l’occasion pour affuter son discours politique, critique acerbe d’une société frappée par l’entropie qui se mutera au fil des ans en pamphlet anticapitaliste. Son interrogation sur la violence se veut abrupte, s’oppose magistralement avec le courant lancé par Le Justicier dans la ville de Charles Bronson. Ici, le quartier d’Anderson renvoie aux enclaves perdues chères aux westerns, celles au sein desquelles la loi et l’ordre n’étaient pas encore bien établis.

L’absurdité croissante du carnage rappelle dans ce cas celle de La Horde sauvage, tandis que Carpenter n’épargne personne et égratigne tout le monde au passage. Des policiers qui abattent dans le dos des membres de gang en fuite à un jeune voyou qui assassine de sang-froid une enfant, tous doivent être condamnés… tous exceptés les trois derniers remparts contre la sauvagerie, deux hommes et une femme doués de vertu, lorsqu’ils acceptent de tout risquer pour un égaré anonyme dont ils ignorent tout.

En s’appuyant sur le ton classique de ses aînés et sur le modèle légendaire Howard Hawks, Carpenter signa non seulement un coup de maître, mais aussi une de ces œuvres amenées à être maintes fois imitées, jamais égalées. Plus que jamais d’actualité, Assaut symbolise à lui seul le portrait d’une société aux structures désarticulées, jetant en pâture les quelques innocents à la loi du plus fort. En plaçant sa foi dans les derniers gardiens de valeurs obsolètes, Carpenter hésite entre espoir insensé et nihilisme, entre ancien et nouveau monde, devenant ainsi un garde-fou, adepte des séries B haut de gamme, dignes de celles imaginées par Don Siegel et Richard Fleischer.

Film américain de John Carpenter avec Austin Stoker, Darwin Joston, Laurie Zimmer. 1978. Durée 1h31

François Verstraete

Share this content: