Dans une commune typique de la banlieue new-yorkaise, trois amies appartenant au même club se rendent à un événement de bienfaisance. Sur place leur est transmise une lettre de leur amie Addie Ross. Cette dernière leur fait ses adieux non sans préciser qu’elle quitte la ville avec un de leurs maris. Débute alors pour les jeunes femmes une journée d’angoisse. Le temps de l’introspection peut donc commencer…

Les destinées d’Ernst Lubitsch et de Joseph Mankiewicz font partie de ces trajectoires censées se rencontrer, qui modifient celles de l’autre à défaut de se croiser à la fin. Lubitsch est déjà fort malade quand Mankiewicz le remplace au pied de la lettre sur le tournage du Château du dragon. Quelques années plus tard, la mort du réalisateur de To be or not to be amène Mankiewicz à reprendre en main le projet Chaînes conjugales adapté du roman Letter to Five Wives de John Klempner. Pour la Fox c’est un pari risqué.

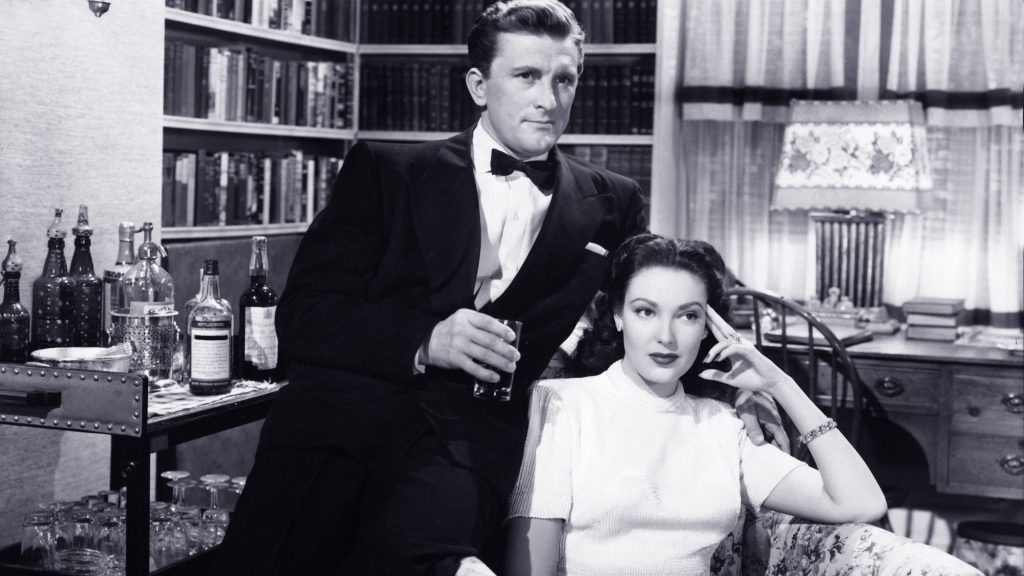

Certes le budget alloué au film est loin d’être conséquent en opposition aux fastes futurs de Cléopâtre. Le casting se compose surtout de jeunes acteurs et de seconds couteaux, avec un Kirk Douglas pas encore sur le devant de la scène. Pourtant, la frilosité reste de mise malgré les enjeux relativement faibles. Mankiewicz n’a jamais atteint les cimes du box-office, la crainte d’un nouvel échec se ressent chez la Fox. Surtout, Mankiewicz est déjà considéré comme un chien fou et en cas de réussite, certains redoutent fort qu’il ne devienne incontrôlable. Cette aura ne fait qu’accentuer la fascination de certains de ses contemporains, mais également des analystes et historiens qui se consacrent au septième art.

La renaissance d’un auteur

À l’origine, Mankiewicz n’est que producteur et ne les différentes majors ne le destinent point à passer derrière la caméra. Les circonstances vont l’amener à remplacer Ernst Lubitsch, sa carrière sera désormais lancée. Pourtant, il n’affectionne point le cinéma, préférant le théâtre à l’instar de Renoir ou Welles. Surtout, bien avant de commencer comme réalisateur, il élaborait déjà de nombreux scénarios, notamment celui de L’Ennemi public numéro un ou encore de Skippy chacun nommé pour les Oscars. Par la suite, Mankiewicz exigera systématiquement de travailler sur le script de chacun de ses longs-métrages. De fait il s’imposait en véritable auteur, puisqu’il signait et écrivaitt lui-même ses propres films, à l’image d’un certain Orson Welles.

Chaînes conjugales n’allait point échapper au processus alors que la production s’était octroyé les services de la scénariste Vera Caspary (à qui l’on doit en particulier Laura d’Otto Preminger) sur le projet. Après maints remaniements, et par souci de fluidité narrative, l’histoire contrairement au roman va se concentrer sur le destin de trois femmes, Lora Mae, Deborah et Rita, à qui devront beaucoup les futures Desperates Housewives du petit écran. Chaînes conjugales annonce déjà tout ce qui fera la force de l’art de Mankiewicz, sur le fond et sur la forme, valorisant les actrices comme personne à l’époque et négligeant l’esbroufe, instaurant un climat très souvent anxiogène par une action lente et des dialogues à priori anodins et pourtant finement ciselés. En somme, les éléments qui constituent la richesse d’une bonne pièce de théâtre…

Fantasme

Il n’est point étonnant que le sujet de Chaînes conjugales siée si bien à Mankiewicz, mais aussi à Vera Caspary. En effet, l’ingrédient moteur incarné par Addie Ross et sa lettre dévastatrice rappelle certains composantes de Laura, s’insérant ainsi parfaitement parmi les rouages narratifs chers au cinéaste. Tout comme le personnage d’Otto Preminger, Addie Ross n’est qu’une suggestion, idéalisée par les propos rapportés de son environnement, égérie inégalable que l’on ne verra jamais à l’écran.

Cet idéal fantasmé corrèle avec d’autres protagonistes mis en scène par Mankiewicz, le mari défunt de Madame Muir, le cousin d’Elizabeth Taylor dans Soudain l’été dernier, et bien entendu Margo Channing dans Eve. Spectre planant sur un bonheur jamais atteint par les couples présents dans le long-métrage, Addie Ross suscite toutes les convoitises ; masculines, en succube insurpassable qui n’assouvira jamais les désirs éprouvés, mais aussi féminines, symbole d’une liberté interdite à l’époque.

Lutte spectrale

Pourtant, cette liberté chérie, Deborah, Rita et Lora Mae pensaient l’avoir acquise à chaque fois au prix d’efforts conséquents. L’une en s’engageant dans la marine, l’autre en devant une publicitaire aguerrie et la troisième en épousant un homme plus âgé et moins attirant que ses jeunes prétendants. Néanmoins, une fois mariées, chacune perdit très vite leurs illusions aussi bien en raison des carcans sociaux typiques de la période, mais également face à l’ombre d’Addie Ross, véritable Lilith que leurs conjoints sont bien incapables d’oublier.

Par conséquent, elles craignent le pire tout comme Eve, puisqu’Addie fut leur premier amour et peut devenir à tout moment leur dernier. Cette terreur inhérente, propre à faire vaciller chaque ménage engendre des situations embarrassantes, voire humiliantes, pour ces héroïnes du quotidien, spécialité de Mankiewicz. Cependant, il ne tombe jamais dans le vaudeville, ne force jamais le trait et éclaire subtilement ces moments. Ce ne sont jamais les coups d’éclat comme la robe déchirée de Deborah ou le disque brisé de George qui les bouleversent le plus.

C’est de toute évidence le fantôme à peine discernable d’Addie Ross, toujours insaisissable et omniprésent qui sème la zizanie. Une silhouette cigarette à la main préférée à sa compagne, un disque en guise de cadeau pour un anniversaire oublié par une conjointe ou juste l’objet vain d’une recherche par des regards insistants en présence de la femme que l’on courtise.

Et c’est aussi parc ce spectre invisible que Mankiewicz articule brillamment son récit, les mots épistolaires adressés aux trois épouses entretenant une forme de suspense et de mystère coutumier cher le metteur en scène. Pourtant, les révélations finales ne sont jamais là pour provoquer un authentique twist, les retournements de situation n’intéressent guère le réalisateur. L’important à chaque fois est de souligner les démons qui hantent ses protagonistes et comment ces derniers les surmontent au prix très souvent d’un chemin de croix intérieur.

Ici, l’objet n’est pas seulement une émancipation vis-à-vis de l’homme, mais plutôt l’affirmation d’une véritable féminité, d’une reconnaissance légitime face à celle qui représente la Femme. Mankiewicz n’a pas pour vocation d’opposer les deux sexes à travers ses portraits, mais plutôt de voir comment l’alchimie de leurs relations permet de vaincre ses doutes et les blessures du passé. Dans cette optique, chacune et chacun devra s’affranchir du déni qui les habite.

Dans le déni ?

Tout comme la veuve Muir qui réfute la mort de son compagnon, ou les personnages de Soudain l’été dernier n’admettant pas celle de Sébastien, nos trois épouses quant à elles, doivent se confronter à la possibilité que leurs conjoints préfèrent leur premier amour pour mieux accepter qui elles sont. À cet égard, ouvrir et fermer sur des scènes de bal durant lesquelles Deborah voudra d’abord s’esquiver puis affronter la potentielle fin de son couple, embrassant définitivement sa destinée, adoube la maîtrise et la finesse du cinéaste.

Et puis il y a évidemment l’utilisation à couteaux tirés des flashes-back. Marque de fabrique de Mankiewicz et véritable clé narrative, ce modus operandi bénéficie d’un cut toujours judicieux, inattendu. Chez Mankiewicz, le passé source de douleur et de rancœur ne peut pas s’oublier, mais chacun peut y puiser un nouveau moyen d’avancer. Surtout il faut dénoter la focalisation binaire présente à chacun d’entre eux. Le point de vue de l’épouse bien sûr, mais également celui d’Addie Ross, présente à chaque fois, témoin et objet de toutes les discordes alors qu’elle ne dit mot et que son visage n’apparaît jamais.

Avec Chaînes conjugales, Mankiewicz obtiendra la consécration qui lui était alors refusée. Récompensé notamment par plusieurs Oscars, le long-métrage intronisera son auteur à Hollywood, bien que ses œuvres soient en contradiction avec l’air du temps. Obstiné, Mankiewicz le sera jusqu’à la fin, ne reniant jamais ses principes, estimant qu’il était en droit d’offrir autre chose à l’écran aux spectateurs. Cette obsession, Kirk Douglas la relatera dans le film lorsqu’il s’entêtera dans sa carrière professorale en disant que c’était aux gens comme lui à instruire la jeunesse non aux bandes dessinées ou aux annonceurs publicitaires. L’allégorie d’un visionnaire en somme !

Film américain de Joseph Mankiewicz avec Jeanne Cain, Linda Darnel, Ann Sothern. Sortie le 30 novembre 1949. Durée 1h43.

François Verstraete

Share this content: