Un drive-in comme un autre en plein Los Angeles. Une conversation anodine. Puis stupeur, le spectateur sort de sa torpeur en voyant l’un des interlocuteurs hurler de terreur. En quelques secondes, David Lynch démontre sa capacité à instiller le malaise au moment le plus inattendu, le plus inopportun. Une marque de fabrique, une des forces qui caractérisait un style hors norme, hors du temps. Et hélas, l’homme derrière Twin Peaks, Mullholand Drive et Elephant Man n’est plus. C’est avec tristesse que le public et le monde du septième art apprenaient la nouvelle il y a quelques jours.

Un véritable coup de semonce pour le cinéma ! Très affaibli depuis quelques années, David Lynch ne tournait plus et peinait à financer une série animée. Atteint d’une grave maladie pulmonaire, la crise du Covid l’a condamné à rester reclus jusqu’à l’évacuation de son domicile de Los Angeles, en raison du terrible incendie ravageant une partie de la ville. Et peu après, cet enchaînement d’événements, l’homme s’est éteint et a rejoint le panthéon des metteurs en scène, s’il existe.

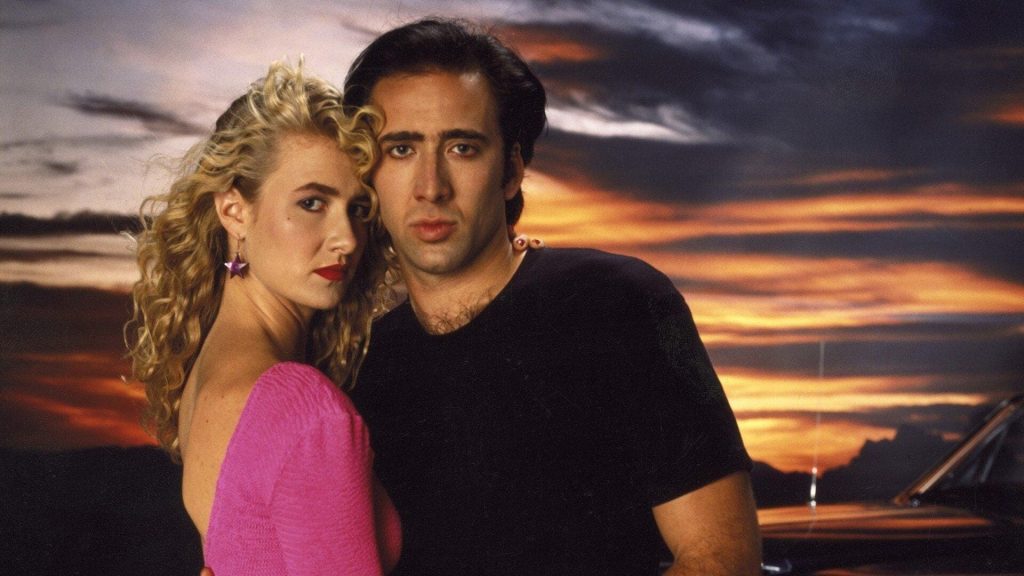

Il est souvent délicat d’établir un classement des réalisateurs ou de savoir quelle trace concrète a laissé untel, et beaucoup vont s’y essayer désormais concernant la place de David Lynch dans la sacro-sainte hiérarchie. Une posture ridicule tant la volatilité anime notre quotidien et que la comparaison avec les maîtres d’antan et les contemporains s’avère impossible. Que doit on retenir de David Lynch : sa Palme d’or, décrochée pour Sailor et Lula, l’échec de son adaptation de Dune ou la flamboyance de Mulholland Drive ? Une interrogation futile puisque sa facette la plus notable ne réside point dans ses succès ou ses menus revers.

Unique

Si le terme unique ou singulier est galvaudé à notre époque, il sied merveilleusement à David Lynch, tant le cinéaste ne correspond à aucune grande tendance ; on ne décèle pas chez lui de souffle baroque d’un Coppola, de vertu néoclassique à la Easwtood ou de verve percutante à la Scorsese (et encore moins de maniérisme tapageur à la De Palma). Fervent admirateur de Fellini (à qui il emprunte une certaine anarchie formelle, parfois discutable), le réalisateur rêve et cauchemarde, projetant à l’écran un univers inquiétant peuplé d’illusions fantasques ou des spectres d’outre-tombe.

Film noir ou fantastique todorovien, les genres ne servent qu’à perturber toutes les convictions des protagonistes. Cette optique l’oppose à Stanley Kubrick, qui se plaçait à l’extérieur desdits genres pour parler plutôt des problématiques sociétales. David Lynch ne lance pas d’alerte, mais précipite la chute de l’Homme et l’envoie directement aux enfers. Un mal indicible rôde tandis que tous baignent dans une atmosphère maudite. Personne n’échappe à un funeste destin, dessiné aussi bien par des forces extérieures que par ses actes.

Cependant, Lynch parvenait systématiquement à inoculer de la beauté dans l’horreur, de la poésie dans la terreur, de l’espoir dans les ténèbres. Il façonnait, à sa manière, une authentique cosmologie, son propre multivers au sein duquel chaque œuvre se répond harmonieusement. Plus qu’un dispositif thématique, le cinéaste a finalement lié son travail au-delà de la Loge Noire et de ses fameux rideaux de velours, dans un environnement urbain familier, empli d’intrigues, de violence et de mystères. À commencer par le décor de Twin Peaks.

L’aventure Twin Peaks

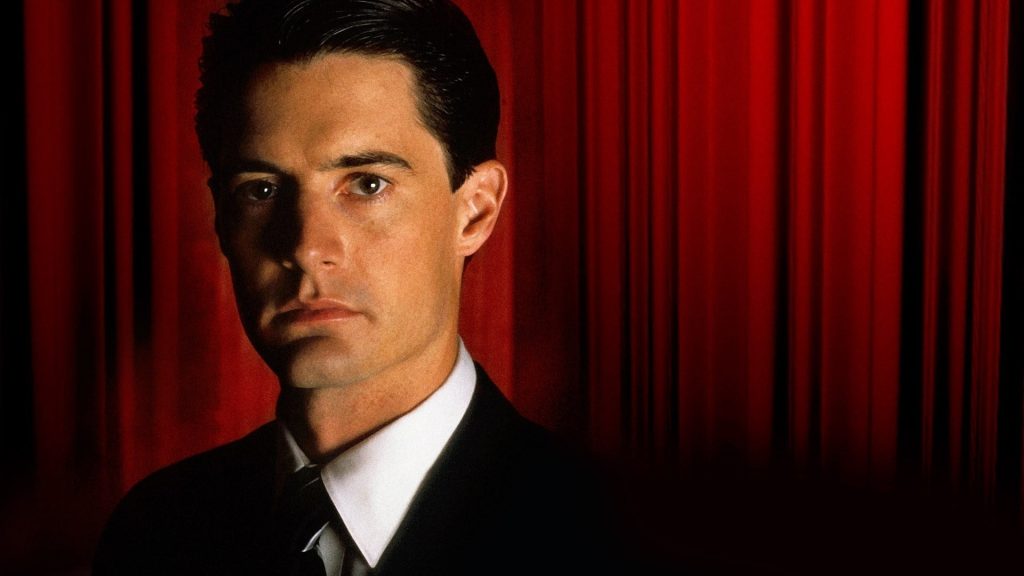

Certes, tout a été dit sur cette monumentale série, son originalité, son irrévérence, le vent de renouveau qu’elle a injecté à la télévision. Et oui beaucoup se sont chargés de décrypter cette entreprise insolite, première pierre à un vaste édifice qui perdurera jusqu’à une troisième saison fabuleuse, donnant suite aux paroles de Laura Palmer, rendez-vous dans vingt-cinq ans. Ce phénomène a également influencé la trilogie de circonstance Lost Highway, Mulholland Drive et Inland Empire, puisque tous partagent de multiples éléments concomitants.

Néanmoins, David Lynch s’affranchissait d’un quelconque fan service hollywoodien, toujours fidèle à une ligne directrice et à des obsessions lugubres. Surtout, si on se repense à la genèse de Twin Peaks en 2025, on comprendra qu’il serait impossible de financer un tel projet dans une période dictée par l’audimat ou le nombre de vues générées sur les plateformes. L’histoire terrifiante de cette petite ville d’à peine quelques milliers d’habitants (selon l’affichage, mais on soupçonne que la population est encore moins importante) n’intéresserait guère désormais en raison de son écriture absconse et de son exigence intellectuelle.

En outre, il est aujourd’hui délicat d’envisager de fédérer une distribution autour de son auteur avec les égos… car David Lynch a formé une véritable famille avec ses interprètes, a révélé bon nombre de talents de Kyle McLachlan à Laura Dern en passant par Naomi Watts. Un clan uni, endeuillé par plusieurs disparations notables avant ou pendant le tournage de l’ultime saison de Twin Peaks (David Bowie, Miguel Ferrer, Catherine E. Coulson). Le début d’un chant du cygne pour le réalisateur.

Le sommet Mullholand Drive

Fort heureusement, il avait déjà atteint la consécration, non pas par des récompenses, mais par un plébiscite unanime pour Mulholland Drive en 2001, sans doute le chef-d’œuvre incontournable du début du siècle avec Million Dollar Baby. Le générique, hommage à En quatrième vitesse de Robert Aldrich, rappelait qu’il l’aimait tant, puisqu’il l’avait auparavant honoré avec Blue Velvet. Mulholland Drive n’incarnait pas uniquement le long-métrage somme, celui censé représenter l’aboutissement d’une carrière.

Il symbolisait cette velléité de véhiculer un songe éveillé, psychanalytique, cathartique, à même d’absoudre les péchés et de se comprendre. En empruntant à Bergman la structure de son Persona, il prolongeait les mots du suédois, faire un film c’est comme suivre une thérapie, mais beaucoup plus onéreuse… car nul ne peut douter des démons qui hantaient David Lynch, tant ils cohabitaient avec lui lorsqu’il se concentrait sur le calvaire final de Naomi Watts. Et c’est parce qu’il excellait dans cet étrange exercice qu’il passionnait autant.

Le septième art perd, par conséquent, bien plus qu’un défenseur ou un prestigieux contributeur. Avec la mort de David Lynch, il renonce quelque part à ce qui définit une identité, délestée des modes et des courants tapageurs, ce soupçon de fantasme génial menant à la création.

Share this content: