Propriétaire d’une brasserie de saké en proie aux difficultés financières, Manbei est aussi père de trois filles : Akiko, veuve et mère célibataire, Fumiko dont l’époux devenu gérant de l’établissement tente de faire survivre l’entreprise et Noriko, qui repousse ses prétendants un à un. Depuis quelque temps, Manbei revoit secrètement son ancienne amante Tsune, au grand dam de ses enfants. Mais rapidement, la santé du vieil homme décline…

Les Kohayagawa incarnent le foyer classique japonais, dans leur organisation, dans leur attitude et leur attachement aux traditions. Pourtant, si la vie des unes et des autres s’articule autour de la figure patriarcale, comme des planètes gravitent autour d’un astre solaire, des aspects dysfonctionnels surgissent ou ressurgissent dans leur quotidien. Une veuve refuse de se remarier, une jeune femme repousse les noces à même de sauver l’affaire familiale du naufrage financier, le gendre réfute le rachat salvateur par le grand capital, quant à l’ancien, il se réfugie dans les bras d’une maîtresse d’antan. Tandis que la fin approche… déjà la fin, ultimes paroles d’un défunt.

Pour son avant-dernier long-métrage, Yasujiro Ozu opte donc pour une œuvre testamentaire, frappé alors de plein fouet par la maladie. Pour le cinéaste nippon, comment présenter ses adieux prochains à la caméra, au public, à la vie sans trop en faire, trop en dire, en trouvant le ton juste ? Simplement en appliquant méthodiquement son savoir-faire, en faisant preuve du génie qui a illuminé sa carrière et qui illuminera quinze ans plus tard l’Occident qui découvrira ainsi la prépondérance de l’homme au sein du septième art.

Formule gagnante

Comme à l’accoutumée, Ozu saupoudre son tableau d’humour et fait de la sobriété sa principale arme de démonstration. Celui qui dilatait le temps de sa narration (bien avant Kubrick, Tarkovsky ou Scorsese) par des sons et d’interminables plans fixes n’a rien perdu de sa maîtrise, bien au contraire, elle atteint ici son apogée. Tandis que les visions des cuves vides de saké chapitrent l’action, le rythme est donné par le chant incessant des cigales pendant qu’éventails et malaises apparents soulignent l’atmosphère moite d’une canicule étouffante.

Si la vie suspend son cours durant une partie de cache-cache, d’une soirée festive ou d’une escapade espiègle, c’est pour mieux se souvenir que les jours d’une entreprise ou d’un vieil homme sont comptés, qu’une veuve doit se remarier et sa benjamine accepter les épousailles imposées. Alors que l’horloge tourne inexorablement et que l’épée de Damoclès plane sur les protagonistes, les moments de bonheur sont évoqués non plus en images, mais par la force des termes, des récits calibrés, ressentis des interlocuteurs à l’appui par quelques expressions sibyllines, presque impassibles.

Pourtant les personnages laissent le libre champ à leurs émotions contrastant avec le code honorable d’une société rigide à l’excès. Ici, manifester son désir, sa colère ou sa frustration passe cette fois par des sons tantôt ostentatoires, tantôt à peine perceptibles. D’un chant populaire poussé en cœur durant lequel une jeune femme tombe amoureuse, aux habits jetés violemment à terre dans un accès de fureur, chacun s’adonne à une extériorisation à la forme raffinée, inimaginable dans un pays où pudeur et retenue sont les maîtres mots de la conduite à tenir. Ainsi, Ozu fait preuve d’une rigueur toute cynique lorsqu’il se plaît à s’attarder sur des visages béats en opposition totale avec les motivations profondes de chacun et chacune. Si tous regardent souvent dans une même direction, les pensées vaquent à des lieux ou des aspirations différents.

Carpe diem

En outre ce fameux cynisme ne se niche pas uniquement dans l’austérité du metteur en scène, mais aussi employé tout du long pour mieux critiquer non seulement un système, mais surtout un mode de vie. Si Ozu n’oublie pas qu’il va mourir bientôt à l’image de Manbei, il n’omet pas alors de donner une leçon à ses compatriotes, leur enseignant une notion de libre arbitre bienvenue, niant le prédéterminisme qu’on leur inculque.

Le ton comique se marie par conséquent à l’amertume, les regrets sont chassés par une volonté farouche de s’affirmer plutôt que de penser à la loi holistique qui régit les uns et les autres. Les caprices, c’est revoir une dernière fois celle que l’on a aimée, c’est préférer son indépendance à la sécurité, ou s’exiler loin des siens pour retrouver un soupirant secret. Si la cupidité attise les convoitises et si la rancœur s’entretient par conformisme, les sanglots bien réels et sincères affleurent au moment crucial. Entretemps, le cinéaste cultivera l’attente, les regards tournés à contrechamps, tandis que l’on se met à espérer l’objet du désir ou les compagnons d’un service funèbre dicté par les mélodies de la rue.

En préférant le vécu doux-amer à l’aigreur d’une existence rêvée, Ozu accouche d’un testament pas comme les autres, ni élégiaque ni mélancolique, plutôt acide et piquant. Les rires et les larmes se confondent et prennent à vif le spectateur, touché par cette démonstration d’humanité criante de vérité. En affichant au grand jour les affres du quotidien de son pays, le cinéaste embrasse le spectre de la mort qui le côtoie pour mieux traverser les derniers instants… pour ne pas se rendre compte que la fin est déjà là.

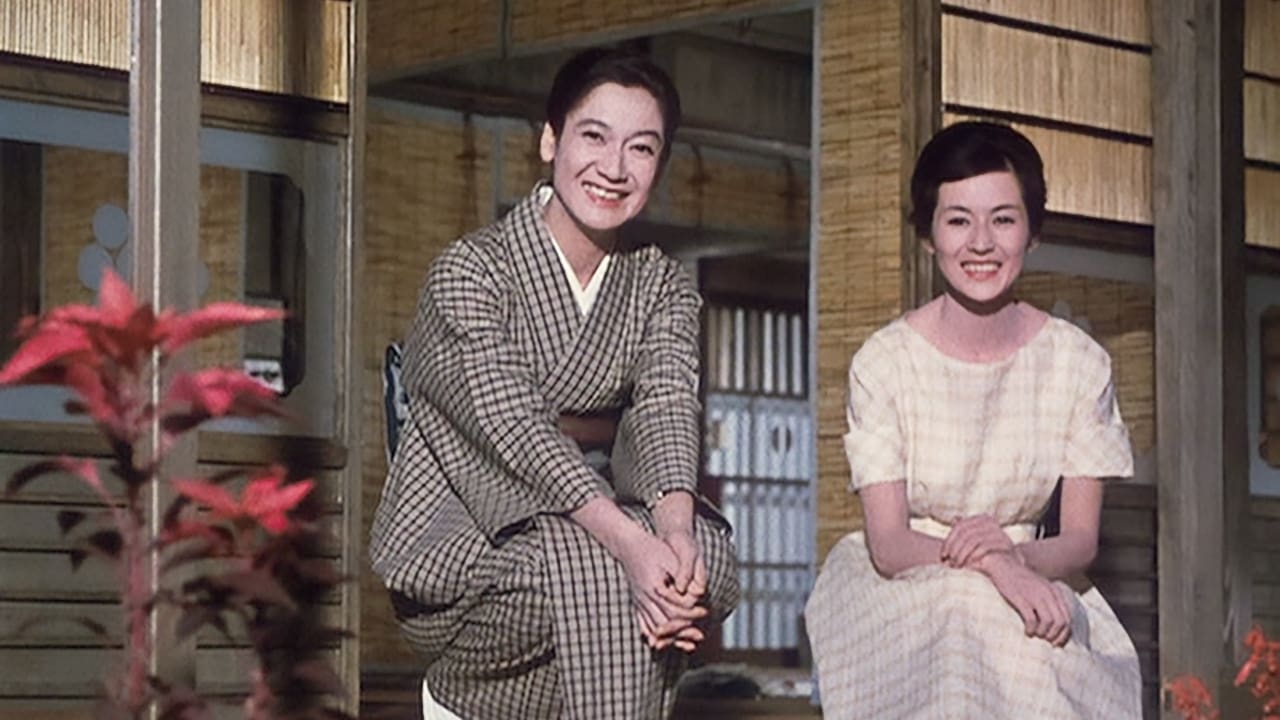

Film japonais de Yasujiro Ozu avec Ganjiro Nakamura, Setsuko Hara, Keiju Kobayashi. 1961. Durée 1h43

François Verstraete

Share this content: