Londres, fin du dix-neuvième siècle. Frederick Treves, éminent chirurgien, fait la connaissance fortuite de John Merrick dont la difformité physique lui a valu le surnom d’Elephant Man. Il ne tarde pas à l’arracher à son geôlier et le prend sous son aile au sein même de l’hôpital. Le début d’une relation singulière…

Parmi les maîtres émérites du cinéma fantastique et pionniers du genre, on recense bien entendu Jacques Tourneur et Tod Browning. Ce dernier a marqué et choqué bon nombre de générations avec son Freaks, la monstrueuse parade, au point d’inspirer deux réalisateurs majeurs américains encore en activité. Le premier, c’est évidemment Tim Burton, l’inconditionnel des laissés pour compte, des personnages extraordinaires.

Le second n’est autre que David Lynch, réputé pour son amour de Fellini ou de Bergman, mais qui afficha une admiration sincère équivoque au moment d’adapter la biographie consacrée à Joseph Merrick écrite par le chirurgien Frederick Treves ? Mais la forme d’Elephant Man ne revêt pas seulement les atours d’un simple hommage ni d’un vulgaire portage sur grand écran, elle confirme surtout la naissance d’un artiste singulier, complètement aux antipodes des standards en usage à l’époque.

Lorsqu’il entreprend le tournage d’Elephant Man, David Lynch personnifie l’illustre inconnu pour bon nombre de membres de son équipe, auteur d’un premier long-métrage étrange, Eraserhead, à qui l’on confie un sujet ostensiblement délicat. La vie de Joseph Merrick pouvait accoucher d’un mélo excessivement lacrymal ou pire encore d’un film horrifique indigeste. À l’arrivée il n’en est rien tant le style unique du cinéaste sied à merveille au propos déchirant du livre de Frederick Treves.

La malédiction

Le point de départ, un drame supposé ou une légende urbaine inventée par l’infortuné Merrick, souffrant de malformations physiques extrêmes. La cause, un accident dont aurait été victime sa mère alors enceinte, bousculée par un éléphant sauvage (même si la médecine moderne parvint à déterminer le mal qui frappait réellement Merrick, à savoir un syndrome génétique particulièrement rare). En se basant sur les travaux de Treves, Lynch opte pour la version romancée des faits, à même d’appuyer sa mise en scène onirique. Le rêve ou plutôt le cauchemar sert de socle inamovible à toute son œuvre, et Elephant Man n’échappe point à cette règle.

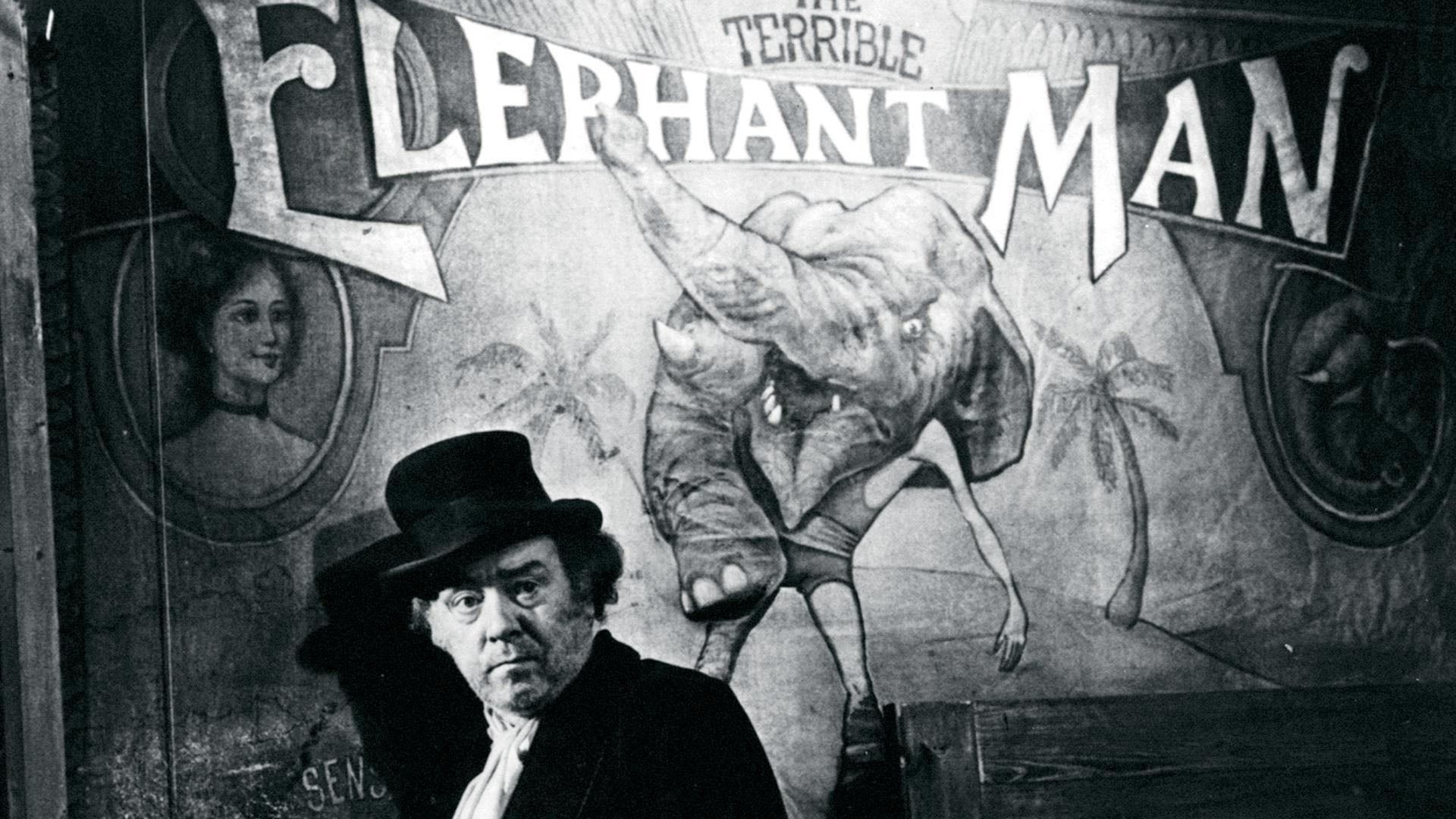

Dès les premières minutes, Lynch exhorte le public au voyage, par quelques images hypnotiques, évocatrices, marquées par l’effroi d’une jeune femme opposée à un imposant mastodonte. Puis, il convie cette fois Frederick Treves à déambuler dans le dédale d’une fête foraine dans l’unique but d’être confronté à un spectacle hors norme. Suggestion et invitation incarnent les clés nécessaires à la compréhension d’Elephant Man.

Suggestion, car il est délicat ici de délimiter les frontières du réel, de saisir pleinement la diaphanéité d’un univers évanescent dans lequel la pierre angulaire se confond dans les traits disgracieux d’un infortuné. Ainsi, Lynch va faire passer sans cesse son protagoniste du rêve au cauchemar, du cauchemar au rêve, le malmenant telle une balle de ping-pong, jusqu’à épuisement des uns et des autres, jusqu’à reconnaître son humanité. Pour ceux qui croisent la route de Merrick et surtout son regard, le contempler relève du tableau horrifique, comme pour cette infirmière, gravissant crescendo les marches de l’inconnu, tandis que Lynch joue du champ-contrechamp pour mieux insuffler la terreur chez la jeune femme… et la distiller chez le spectateur.

Héritage d’un savoir-faire

Cette prise de position à contre-courant des méthodes employées alors par bon nombre de cinéastes d’épouvante, rappelle évidemment les grandes heures de Tourneur, de Psychose ou de l’Halloween de Carpenter. Mais dans sa thématique, il renvoyait également à un épisode de la série Twillight Zone de Rod Sterling L’œil de l’admirateur se concentre sur le diktat de l’apparence, intronisé en vertu cardinale de l’humanité. Durant cet épisode tourné en vue subjective, le réalisateur jouait à l’instar de Lynch sur le principe habile de la suggestion et des contrechamps et hors champ judicieux, pour mieux instaurer le malaise, le trouble.

Ici, il est impossible de totalement répondre à la question qui de la société anglaise ou du pauvre Merrick est le plus effrayé…si bien que Merrick devient centre d’attraction, prisonnier d’une geôle insalubre ou d’une chambre d’hôpital. D’ailleurs, Treves et Bytes ne diffèrent pas au départ dans leur comportement, se servant de lui à leur profit, Treves malgré une certaine compassion nie en partie l’humanité de Merrick, l’assimilant à un être non pensant. Mais en devant phénomène de foire, il permet à Lynch d’ébaucher une valse des invitations, ballet incessant pourtant enfermé dans les structures très rigides autant des convenances que du cadrage minutieux à l’écran.

Dans le cas présent, réception d’un monde à la curiosité malsaine et ouverture sur une communauté encore réticente à l’accepter, tiennent non pas du manifeste opératique, mais plutôt d’un processus organique, faire passer du cauchemar au rêve, du rejet à l’intégration, du dégoût à l’admiration, pour un jour chérir une liberté, dépourvue aussi bien des chaînes sociétales que celles liées à son propre corps.

Tel Quasimodo, Merrick se réfugie derrière l’effigie d’une cathédrale qu’il a montée de toutes pièces, miniaturisant des espoirs chimériques. Elephant Man ne sera ni la première ni la dernière ode de son auteur, à la noirceur affichée, traversée par des visions au-delà du réel, de l’espace et du temps, tantôt cynique, tantôt absurde, jamais anodine, souvent incomprise.

Film américain de David Lynch avec John Hurt, Anthony Hopkins, Ann Bancroft. Durée 2h05. Sortie 1980. Version restaurée le 22 juin 2020

François Verstraete

Share this content: