Détective privé spécialisé dans les divorces, Mike Hammer croise la route de Christina alors en fuite. Il décide de la déposer dans l’endroit qu’il lui plaira. Rattrapés par les poursuivants de la jeune femme, Mike sera laissé pour mort et Christina assassinée. Mike débute une investigation qui le mènera aux portes des Enfers…

Héritier de la célèbre famille Rockfeller, Robert Aldrich a très vite décliné la voie dorée promise par sa lignée au profit d’une carrière cinématographique. Un choix particulièrement hasardeux sur le papier qui s’avéra rapidement judicieux, tant le metteur en scène confirmera au fil des ans un véritable talent en particulier à l’occasion des Douze salopards bien sûr à L’Ultimatum des trois mercenaires en passant par Vera Cruz.

Le juste titre

L’artiste affiche très tôt des revendications politiques fortes, s’opposant à l’opacité d’un système qu’il juge injuste la plupart du temps. Sa férocité, sa violence, mais aussi son pouvoir de suggestion fait encore des émules ; Tarantino n’a point hésité à puiser dans bon nombre de ses travaux (avec Inglorious Bastards ou les Huit Salopards) tandis que Kathryn Bigelow, par de nombreux aspects de son œuvre est à même de revendiquer une filiation légitime.

À l’origine le film se base sur l’ouvrage de Mickey Spillane, Kiss me deadly, dont le héros Mike Hammer accèdera à la notoriété par le biais du petit écran sous les traits de Stacey Keach. Le titre original sied particulièrement bien au roman autant qu’au long-métrage tant les cadavres des proches de Mike Hammer s’amoncèlent progressivement. Pour le reste, Aldrich pimente le script de Spillane de références politiques et mythologiques, donnant ainsi une certaine liberté de ton qui n’aura pas manqué de déconcerter plus d’un critique ou spectateur.

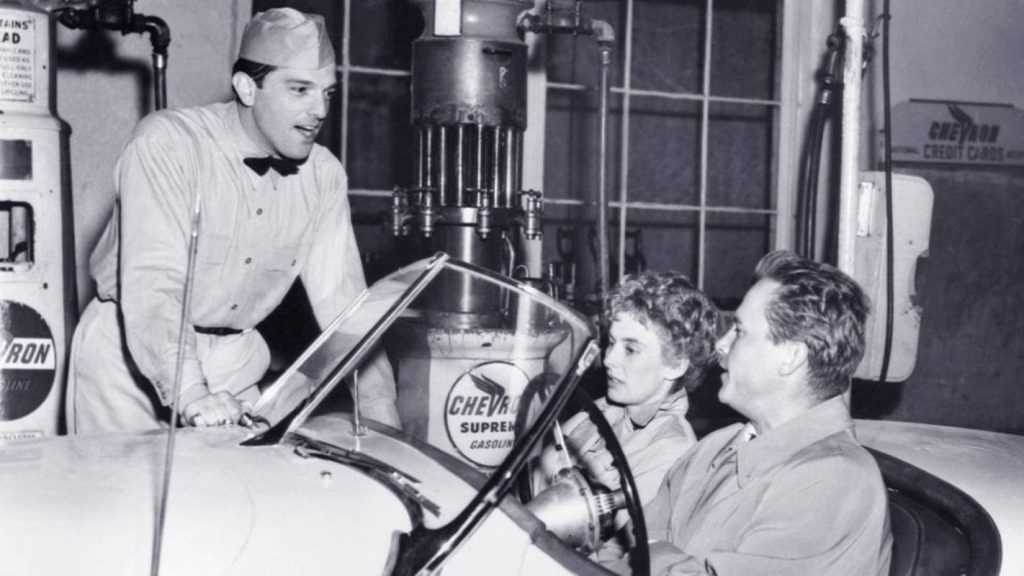

Mais l’intitulé français, En quatrième vitesse convient également au film. Rencontre, enquête, situations de stress menées tambour battant par le metteur en scène portent avec vivacité une narration jamais décousue malgré le rythme soutenu conféré par Aldrich à l’écran. Dans ce jeu de poker menteur, à la recherche d’un trésor chimérique, Mike Hammer tire une ficelle qui deviendra une corde qui s’enroulera finalement autour de son cou ou de celui de ses proches.

Tous truands

Mal aimable, véritable salaud dénué du grand cœur d’usage, le privé subsiste d’arnaques et rêve du même magot que ceux qu’il combat. La caméra d’Aldrich suit ses faits et gestes avec minutie, gère les distances astucieusement, laissant planer l’ombre de menaces venant de toutes parts, la tension, elle, est renforcée par la profondeur de champ utilisée.

En filmant uniquement les pieds à des moments cruciaux, Aldrich évoque tour à tour, le désir, la violence, le mystère. D’abord avec ceux de Christina dénudée sous son manteau, seule partie de son corps entièrement dévoilée, puis toujours ces mêmes pieds tremblotant sous la torture et enfin ces fameuses chaussures assimilées à l’assassin, maître manipulateur derrière la machination.

En outre, Aldrich affiche une brutalité peu commune à l’écran, à peine suggérée et ses protagonistes font preuve d’une cruauté digne des longs-métrages d’Anthony Mann. La scène d’ouverture où l’on voit Christina suppliciée puis éliminée par ses ravisseurs annonce un véritable jeu de massacre au sein duquel la souffrance est la composante essentielle. Mike Hammer ne déroge pas à ces règles d’engagement ignobles ; tapi dans l’ombre, il roue de coups le malfrat sur sa piste ou écarte un autre de son chemin à l’aide d’une technique particulièrement vicieuse. Point de code d’honneur donc, et surtout pas de conduite justifiée par la survie, aucune noblesse dans les intentions dans le long-métrage d’Aldrich, on meurt uniquement pour l’appât d’un gain illusoire.

La peur du vide

L’égoïsme, la vénalité et le machiavélisme des personnages se raccordent au discours sous-jacent du cinéaste, mais aussi à la métaphore d’ensemble. Plongé dans la Guerre froide et en pleine chasse aux sorcières organisée par Mac Carthy, le pays subit de nombreux soubresauts tandis que les troupes sortent exsangues di conflit coréen. La paranoïa entrevue tout du long, la traque et la surveillance constante sont autant d’éléments rapportés de l’atmosphère délétère qui règne au sein des États-Unis.

Faux coupables, vrais gangsters ou espions de pacotille, personne ne s’extirpe indemne de cette poudrière. Explosive comme l’ambiance de fin du monde qui point à l’horizon, la peur d’un cataclysme nucléaire est présente dans les esprits, mais également dans le long métrage d’Aldrich sous la forme d’une Boîte de Pandore dont les maux sont incarnés non seulement par le spectre de la bombe, mais aussi par l’essence négative d’une Humanité en perdition.

Jamais à court d’idées pour malmener ses protagonistes, toujours en colère, révolté contre un système qu’il ne reconnaît plus, Aldrich désigne les coupables et fait de l’innocence une denrée rare, plus que jamais précieuse. Sceptique sur le sort de son environnement, doutant de la probité de tout à chacun, le metteur en scène par le biais d’un film noir vénéneux et brutal, se soustrait d’un idéalisme utopique et annonce avant l’heure le cynisme des Peckinpah, Leone et Kubrick. Nihiliste, mais jamais tapageur, provocateur, mais jamais outrancier, En quatrième vitesse affiche sa singularité parmi les chefs-d’œuvre du genre, du Grand Sommeil à Quand la ville dort.

Film américain de Robert Aldrich avec Ralph Meeker, Maxine Cooper, Albert Dekker. Durée 1h46. Sortie le 7 septembre 1955

François Verstraete

Share this content: