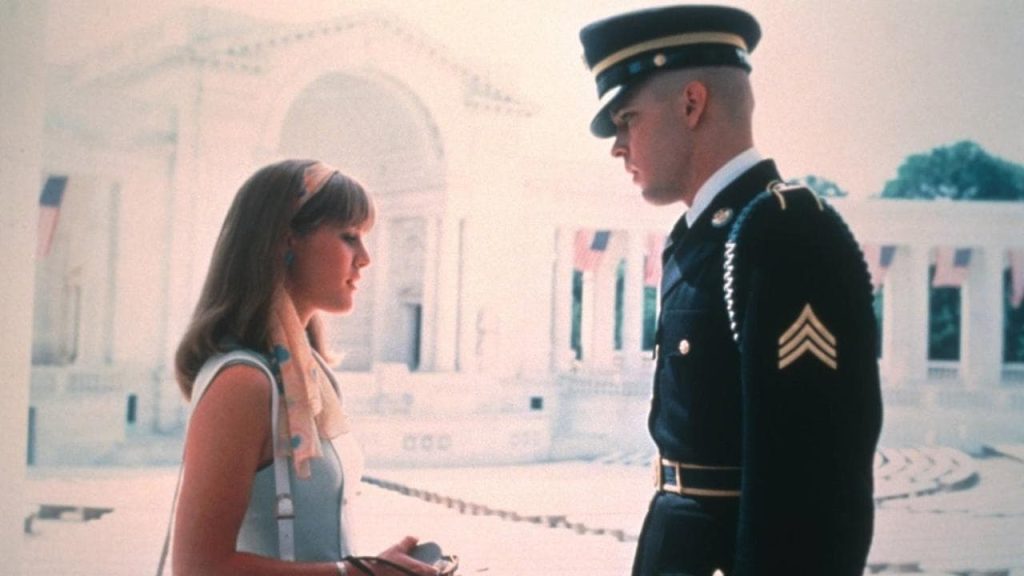

1969. Le lieutenant Jackie Willow, tombé au Vietnam, est enterré avec les honneurs dans le prestigieux jardin d’Arlington. Un an plus tôt, il intègre l’unité en charge des cortèges dans ce lieu prestigieux. Pris sous son aile par le sergent Hazard, il espère gravir les échelons rapidement et partir au combat… au grand dam de son mentor.

Le film s’ouvre et se referme sur les funérailles militaires grandioses d’un jeune officier au cœur du cimetière, peut-être le plus en vue des États-Unis. Une tombe de plus s’ajoute à l’édifice, en pleine tourmente du conflit vietnamien. Pour les soldats présents pour l’accompagner dans son dernier voyage, c’est un membre de la grande famille de l’armée qui les quitte. Pour certains d’entre eux, dès les premières images, on peut deviner une douleur plus importante sur leurs visages faussement impassibles tandis que le drapeau de la patrie est remis à la veuve éplorée

Entre cette exposition et cette conclusion déchirante par sa sobriété, Francis Ford Coppola va une nouvelle fois redessiner l’approche de la guerre qui aura fait vaciller le géant américain après son époustouflant Apocalypse Now. Cependant au contraire de sa précédente réalisation, Coppola ne va pas se concentrer sur le combat lui-même, mais bel et bien sur ceux qui sont restés au pays, à attendre avec crainte les nouvelles du front.

Une autre approche de la guerre

Sorti un an après Peggy Sue s’est mariée, Jardins de pierre ne s’inscrit pas dans la même verve commerciale malgré les déboires financiers toujours bien présents pour la société de production du cinéaste. En sus du spectre de la banqueroute s’adjoint celui de son fils décédé peu de temps auparavant. Ainsi, plus que jamais les doutes et la culpabilité qui traversaient l’œuvre de Coppola vont désormais hanté ce drame intimiste, presque à contre-courant des travaux existants jusque là sur le sujet.

Dans Voyage au bout de l’enfer, Michael Cimino exposait les différentes facettes de la guerre via le sort réservé à ceux qui la font ; on en ressortait indemne par miracle, handicapé à vie ou dans un cercueil. Ici dès son introduction, Coppola appuie sur ce dernier aspect éprouvant ou comment le lieu de repos éternel des braves le plus célèbre au monde mettait en exergue la tragédie en cours.

Ainsi, point d’ode épique, mais un constat d’une situation douloureuse via la vie quotidienne de ceux qui sont restés au pays, à commencer par celle de cette grande famille qu’est l’armée ou comment Coppola appose une nouvelle fois ses thématiques fétiches à sa démonstration. Une démonstration qui s’articule autour d’une narration limpide avec pour axes principaux, la famille bien sûr, la démultiplication des points de vue vis-à vis du conflit et de l’absurdité croissante.

Unis jusqu’au bout ?

Il existe chez Coppola cet équilibre fragile au sein de l’unité familiale entre intégration et dislocation, fin et renaissance. Dans le cas présent, Hazard et Willow ont préféré l’armée aux liens du sang, à l’amour, à une union passée ou promise. Renouer de tels liens signifie circonvenir aux critères de leur véritable foyer qu’est le corps militaire. Un corps dont les membres ne se substituent plus à une initiation humiliante comme dans l’œuvre de Kubrick, mais s’adonnent en revanche à une éducation patriarcale autant rigide que bienveillante. La conclusion de la stricte revue des chambres en témoigne.

Parmi cet assemblage hétéroclite, mû par la patrie, existe une disparité flagrante des opinions à même de fragiliser la cohésion désirée. Sujet brûlant qui divisa, divise et divisera, l’épineuse question du conflit vietnamien et sa raison d’être se posent encore et encore au sein des protagonistes. Mais en lieu et place d’accentuer les divergences, d’opposer maladroitement le père et le fils, l’époux et sa compagne ou bien les frères d’armes, Coppola préfère quant à lui interroger et s’interroger sur les motivations intrinsèques de tout à chacun et leurs relations avec leur environnement.

Seule réponse apportée à la réflexion d’ensemble, un cruel constat d’impuissance face à une situation ubuesque à contre-courant des attentes de l’inconscient collectif. Les explications d’un Hazard désabusé (interprété à la perfection par James Caan) à son jeune protégé souligneront plus que jamais l’aspect fantasque d’une bataille en terre inconnue. Le cinéaste brouille alors les pistes sur l’utilité, l’héroïsme cheville au corps prôné des années par le géant américain et la légitimité. L’image homérique d’une guerre intronisant les justes s’estompe au profit des cadavres qui s’accumulent, jonchés sur des brancards ou des appels radio mendiant une aide miraculeuse impossible.

Habile dispositif élégiaque, Jardins de pierre se démarque par sa constance, son élégance, et bien évidemment par la subtilité de sa tonalité. Loin des fulgurances d’antan de son auteur, le long-métrage fait pourtant mouche, émeut et écarte les facilités annoncées malgré une conclusion au lyrisme un poil trop prononcé. En digérant la fin d’une époque et prenant de fait un véritable recul vis-à-vis d’un traumatisme éternel, Coppola fait entrer dans l’âge de raison sa vision d’une période de troubles, amorcée dix ans plus tôt par Apocalypse Now.

Film américain de Francis Ford Coppola avec James Caan, Angelica Huston, James Earl Jones. Durée 1h51. 1987

François Verstraete

Share this content: