Brésil, 1971. Eunice mène une vie rangée, épouse comblée et mère de cinq enfants. Cependant, son quotidien vire au cauchemar quand son conjoint est emprisonné par le régime dictatorial. Elle va devoir non seulement se battre pour survivre, mais aussi guider les siens vers un avenir meilleur.

Une adolescente interrompt brusquement sa mère, retirée dans une pièce voisine. Cette dernière étouffe ses sanglots après avoir appris la vérité qu’elle redoutait… elle l’affronte en proposant une sortie familiale. Ce choix fort de mise en scène, pudique, caractérise à merveille le nouveau long-métrage de Walter Salles (l’homme derrière le fameux Central do Brasil), film retraçant la trajectoire d’une des plus grandes militantes brésiliennes nées au vingtième siècle.

Au-delà de l’argument « histoire vraie », il faut savoir que Walter Salles a connu le clan Paiva et a assisté de fait, au moins en partie, à la terrible tragédie que ses membres ont endurée. En effet, Rubens, le père, ancien député, fût arrêté par l’armée, accusé d’avoir conspiré avec une faction terroriste. Il compta au nombre de « disparus » pendant très longtemps avant que l’État reconnaisse qu’il avait été assassiné par ses geôliers. Je suis toujours là permet de se pencher sur une période effroyable traversée par le pays, pris en tenaille par la junte, à l’image de bon nombre de ses homologues d’Amérique centrale et latine.

Néanmoins, Walter Salles ne s’embourbe jamais dans un dispositif dramatique grossier, se détache des artifices généralement présents dans les pamphlets politiques ou les biopics. Son entreprise ne verse pas dans les excès lacrymaux pour davantage se concentrer sur un portrait de femme habilement dessiné. Et son récit, articulé en trois actes, repose sur une narration d’une fluidité confondante, délestée d’une sophistication ici inutile, allant à l’essentiel avec brio.

Le souci du détail

L’introduction impressionne par son sens du détail, le ressenti du vécu du cinéaste transpire durant les trente premières minutes et ajoute par conséquent un soupçon d’authenticité bienvenu. Walter Salles n’en fait jamais trop quand il décrit cette famille bourgeoise, que rien ne semble atteindre, privilégiée, alors que la misère des bidonvilles, hors champ, se situe à leur porte et que le pouvoir en place détruit ses opposants. Peu d’allusions, au départ, hormis un contrôle d’identité un brin musclé et quelques conversations enflammées autour d’un verre.

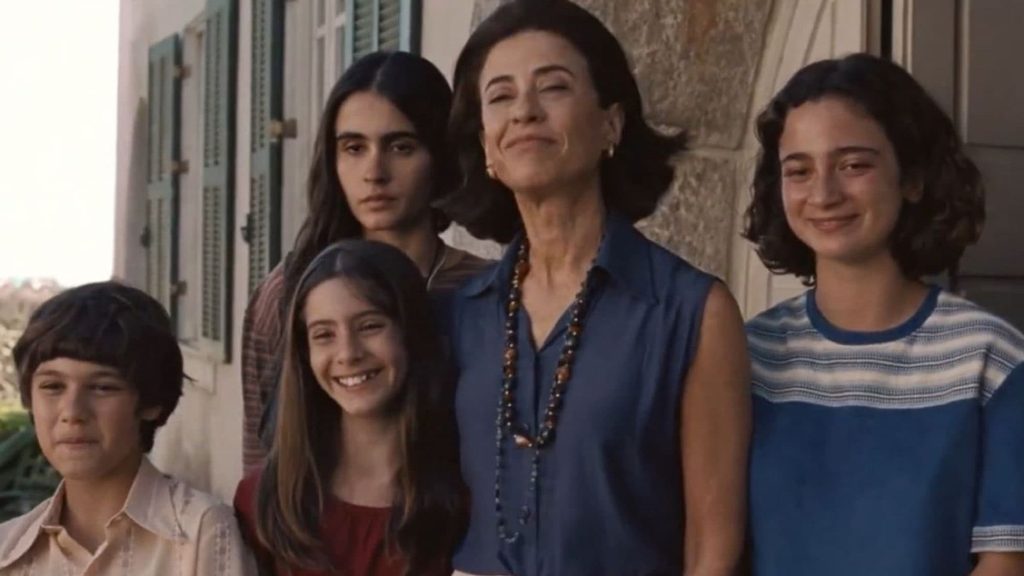

Non, le réalisateur préfère s’étendre sur les quelques instants de bonheur fugace, symbolisé par une photo de groupe idyllique sur la plage, la dernière pour les Paiva. D’ailleurs, le sable et l’océan sont les premières images offertes au public à l’écran, comme pour utiliser à bon escient, tous les poncifs liés au Brésil ; le volley, le football, la baignade, le soleil. Eunice, immergée, oublie ses devoirs tandis que ses enfants profitent une ultime fois de leur innocence ; la benjamine perd sa dent et Rubens partage avec elle le plus insignifiant des secrets, mais si prépondérant à son âge.

Or, quand cet univers enchanté volera en éclats, la surprise s’avère totale, aussi bien pour cette petite tribu que pour le spectateur, un poil hagard s’il n’a pas pris connaissance des faits au préalable. Sans s’égarer dans l’écueil du mystère absolu, Walter Salles dissimule certains indices, en essaime d’autres, certes mineurs, pour mieux amorcer la séquence éprouvante à venir. On tombe soudainement des nues, à l’instar des protagonistes dès que l’enfer frappe à la porte et engouffre définitivement Eunice et les siens.

Voyage au bout de l’enfer

Pourtant, la venue des hommes à la solde de la dictature contraste avec tous les stéréotypes. Excepté un ton autoritaire, ils n’emploient point la violence, du moins au début, et se mêlent même aux activités familiales pendant leur surveillance. S’adonner au baby-foot, regarder la télévision, discuter ou dîner avec leurs victimes. Ici, la décence cède sa place à une farce noire, cynique, si l’on prend en compte les enjeux qui se trament derrière le comportement en apparence policé de ces soldats du mal. Le refrain entamé dans la caserne au pas de course démontre combien ils se complaisent dans leur tâche nauséabonde et témoigne de leur embrigadement.

Et quand tout bascule dans l’horreur et que vient le temps de l’incarcération et de l’interrogatoire, Walter Salles affiche toute sa maîtrise, réfute l’outrance si courante aujourd’hui, pour plus de sobriété et d’évocation sibylline. En enlevant toute dignité à son héroïne, il renvoie aux heures atroces de l’Histoire tandis que clamer son nom revient à énoncer son matricule et permet de vérifier le discours des uns et des autres. Les bourreaux réitèrent les mêmes questions jusqu’à l’épuisement alors que toute la détresse des détenus résonne au son d’une voix qui pourrait bien être celle d’un être cher.

Néanmoins, l’ignorance reste la pire des tortures puisqu’il est impossible de faire son deuil, faute de corps et d’enterrement. Eunice se bat pour une vérité qu’elle devine, mais jusque là non confirmée. Ce droit inaliénable lui est refusé par un gouvernement inique, appuyé il est vrai, par des rouages corrompus ou qui se repaissent de ceux tombés pour une cause juste. Et la descente vers les abysses qui s’ensuit après l’incarcération permet toutefois à Eunice de s’émanciper.

Les jours d’après

Bien qu’il ne revendique en rien une motivation néo-féministe, Walter Salles exploite le calvaire d’Eunice pour recentrer son rôle au sein du foyer, passant du statut de mère dépendante à celle de militante active et responsable de famille. Comme elle le signale, les époux écartent d’emblée leurs compagnes de la lutte en cours, les jugeant à tort trop fragiles. Or, sa posture après les événements l’élève, elle qui doit se confronter désormais à une chute sociale dont profitent certains (le rendez-vous avec le banquier est éloquent sur ce point).

Surtout, c’est la manière dont elle expose et justifie l’absence de son mari auprès des enfants qui désarçonne, appuyée par la finesse du style du réalisateur. Churchill disait qu’en temps de guerre, la vérité est un concept si important qu’elle ne peut-être cachée que par un tissu de mensonges. Ici, mentir entretient la cohésion, permet d’avancer, même si chacun comprend à demi-mot la gravité de la situation. Ne reste plus qu’à se souvenir des belles choses et à reconstituer les instants heureux, si éphémères. Films ou photos témoignent d’une époque où il faisait a priori bon vivre. On se remémore le jour précis durant lequel, un cliché a été pris pour l’éternité.

Et tous ces éléments assemblés expliquent la réussite de Je suis toujours là. Nulle flamboyance ou lyrisme débordant, uniquement de la retenue sur la forme pour raconter un destin d’exception, celui d’une femme qui incarne à merveille le terme résilience.

Film brésilien de Walter Salles avec Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello. Durée 2h15. Sortie le 15 janvier 2025

François Verstraete

Share this content: