Albert est dévasté depuis la disparition de sa fille de huit ans, sauvagement assassinée. Il se lance alors dans une violente investigation, aidé de Sayoko, une énigmatique psychiatre japonaise. Il va se confronter à une étrange société secrète afin d’obtenir une invraisemblable vérité !

La sortie d’un troisième film de Kiyoshi Kurosawa en cette année 2025 confirme les aléas d’un calendrier chargé et de l’accumulation de nouveautés chaque semaine mises en avant, par la force si nécessaire. Ainsi, après les très bon Chime et Cloud, La Voie du serpent débarque dans l’hexagone. Le long-métrage se distingue d’emblée, puisqu’il s’agit du remake d’une autre œuvre du réalisateur, parue cette fois en 1998. Il faut préciser que c’est durant cette période que le talent de Kurosawa a été reconnu, notamment avec Cure.

La Voie du serpent était, pour sa part, passé davantage inaperçu. Néanmoins, cela justifiait-il une nouvelle version, rien n’est moins sûr, d’autant plus que l’exercice s’avère extrêmement risqué. N’est pas Yasujiro Ozu qui veut (ah les deux moutures d’Herbes flottantes !). Voilà pourquoi la décision d’ancrer le récit en France et de recruter des interprètes locaux pour l’occasion suscitait une authentique curiosité et pouvait payer, surtout que la distribution comprend des comédiens de haut vol tels que Damien Bonnard et Mathieu Almaric. Et l’immersion promise par la sécheresse de ton de l’exposition laissait croire à la pertinence de ces choix… jusqu’à un certain point.

Le malaise et le sordide

Un couple de fortune déjeune dans un entrepôt désaffecté. Sans un mot. Derrière eux, on devine l’agonie d’un homme dont les cris transpercent les murs. Les geôliers, eux, prêtent une attention relative aux gémissements de leur prisonnier et le calme qu’ils affichent pendant qu’ils mangent conforte la sensation de malaise innommable. En quelques secondes, Kiyoshi Kurosawa confirme sa capacité à entraîner le spectateur aux confins de l’horreur, sans forcément user d’une violence exacerbée. Les situations évoquées, la tension relatée parlent pour lui et augurent des sueurs froides. Tout un art renforcé par la superbe prestation de Kô Shibasaki dans le rôle de Sayako.

L’actrice japonaise inocule cette froideur indispensable, cette absence émotionnelle totale, par son jeu ou plutôt son non-jeu très adéquat ici. Elle véhicule tous les éléments qui dérangent et insuffle un minimum de crédibilité à l’ensemble, tandis que Damien Bonnard, convainc dans la peau de ce père paumé et avide de réponses. Dans leur quête, le tandem vengeur s’adonne à des exactions bien plus élaborées que de la simple torture physique. Les souffrances psychologiques endurées par les captifs épousent, de fait, celles de patients innocents.

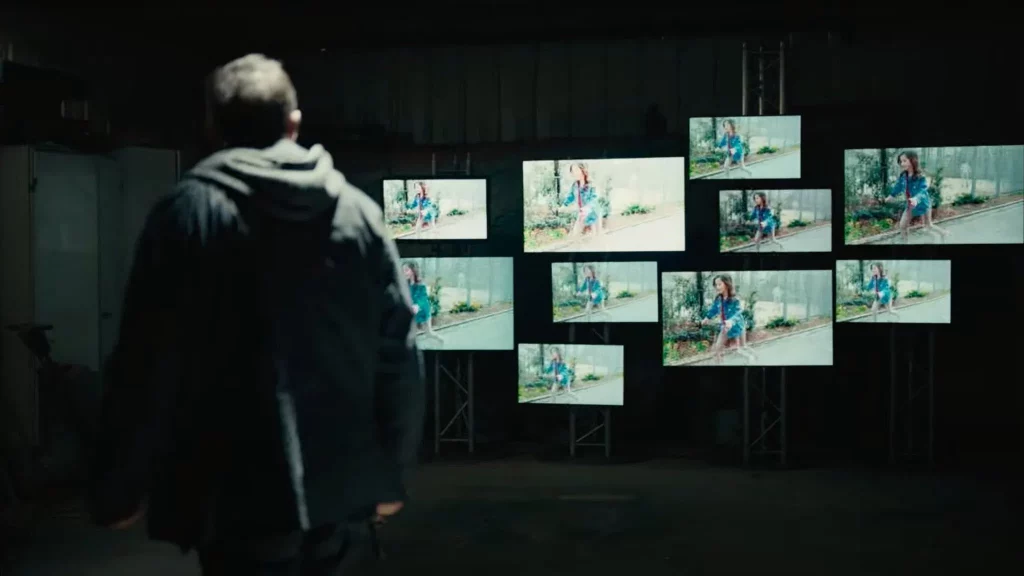

Or, plus un protagoniste essaie de s’extirper de l’enfer, demande de l’aide et de la compassion, plus le cinéaste intensifie leur calvaire, par l’intermédiaire de son mystérieux succube. Ainsi, on est frappé par la cruauté de Sayoko lorsqu’elle douche un Mathieu Almaric apeuré à l’aide d’une lance anti-incendie, pour éviter soi-disant qu’il tombe malade. Un moyen comme un autre pour qu’il expie ses pêchés, tandis que les images d’une fillette défilent incessamment, avec les détails de son autopsie en guise de dialogue. On imagine que des fantômes s’apprêtent à resurgir pour réclamer leur dû.

Érosion narrative

Ces moments d’une féroce intensité, servis par le savoir-faire du cinéaste, ne suffisent pas à compenser, hélas, un manque de cohésion narrative flagrant (l’un des maux de ce siècle). Le récit enchaîne les mauvais traitements et les exécutions, à la recherche des coupables, sans jamais articuler les séquences convenablement. Certes, le décor urbain, sordide à souhait, prisé par Kurosawa, accentue la sauvagerie ambiante. Cependant, on est moins happé par la teneur des révélations, enjeux proclamés de l’intrigue, que par les échanges de coups.

Les secrets atroces dévoilés qui pourraient être inspirés par un fait divers réel, ne choquent pas puisque le chantre même de ce manège malsain s’incarne dans le personnage de Sayoko et non dans la peau de ses présumées victimes et véritables bourreaux. Il faut dire que le reste de la distribution peine à se hisser au niveau exigé, instillant par conséquent une facette ridicule dommageable. D’un côté, l’âpreté et la retenue formelle fascinent, de l’autre la direction des seconds rôles nuit au résultat final. Le problème de la barrière de la langue ?

La Voie du serpent oscille donc entre le mauvais téléfilm diffusé l’après-midi et le meilleur dont est capable Kiyoshi Kurosawa durant ses plus belles heures. Quoi qu’il en soit et en dépit de ses qualités évidentes, le long-métrage ne satisfait pas autant que Chime et Cloud. Intéressant, mais trop inégal.

Film franco-japonais de Kiyoshi Kurosawa avec Damien Bonnard, Mathieu Almaric, Kô Shibazaki. Durée 1h52. Sortie le 3 septembre 2025

François Verstraete

Share this content: