Tueur à gages, Jef Costello surnommé le Samouraï, est recherché pour son dernier forfait, en dépit d’un dispositif ingénieux visant à lui fournir un solide alibi. Néanmoins, alors que le couperet s’apprête à tomber, une pianiste présente pendant le drame, l’innocente auprès des forces de l’ordre. Costelo désire désormais connaître la raison qui l’a poussée à le sauver…

Jean-Pierre Melville tient une place à part dans l’histoire du cinéma français. En effet, cet ancien résistant s’est très vite éloigné des standards locaux pour davantage s’imprégner des univers d’Howard Hawks et de John Huston. Cet amour dictera bien entendu sa mise en scène et lui permettra d’imposer sa vision unique du film noir. Les membres de la Nouvelle Vague, pourtant avides de faire table rase du passé, se passionneront pour son travail et revendiqueront une indéniable filiation. Mais l’influence de Melville s’étendra au-delà de sa patrie, traversera les mers et les continents puisque de nombreux réalisateurs puisent encore aujourd’hui une partie de leur inspiration chez le Français.

Michael Mann, Johnnie To, Luc Besson (hélas), Jim Jarmusch ou Quentin Tarantino s’appuient ou se sont emparés de certains aspects formels spécifiques à Jean-Pierre Melville, perpétuant de fait son héritage, à commencer par sa caractérisation singulière de ses protagonistes, enfermés dans leur solitude afin d’accomplir leur sinistre tâche. Cette facette transpire à chaque plan du Samouraï, classique intemporel qui a servi de matrice pour de nombreux autres longs-métrages (Ghost Dog, La voie du samouraï, The Killer, Léon, Le Solitaire voire John Wick).

Véritable preuve du savoir-faire de son auteur, Le Samouraï doit son efficacité aux partis pris stylistiques souvent culottés de Jean Pierre Melville ainsi qu’à la collaboration fructueuse du cinéaste avec l’une des grandes icônes françaises alors au sommet de son art, Alain Delon. Jean-Pierre Melville l’ignorait au moment du tournage, Le Samouraï sera l’un de ses ultimes travaux avant sa mort… et sans doute l’une des œuvres hexagonales qui marquera à jamais les époques.

Pour qui sonne le glas ?

S’il revêt les aspects classiques du film noir, l’ensemble se concentre plutôt sur l’itinéraire singulier d’un tueur marginalisé, à la gueule d’ange, quasi mutique et au comportement frisant l’obsession. Jean-Pierre Melville ne le sait pas, mais il vient de définir un archétype unique qui sera repris encore et encore tandis qu’Alain Delon, génial dans le rôle, influencera, lui et son personnage, toute une génération de comédiens et d’anti-héros. De Chow Yun-Fat à Jean Reno en passant par Ryan Gosling et James Caan. L’ombre de Jef Costello planera désormais sur tous les solitaires taciturnes qui hanteront le septième art.

La scène prolongeant le générique, présentant un Alain Delon alité, attendant on ne sait quoi, bercé par les cris de son oiseau domestique, s’avère un modèle de sobriété et d’efficacité, troublante allégorie expliquant par quelques images furtives toutes les facettes de ce tueur habile, qui cherche à s’isoler et à masquer ses émotions avant tout. Et quand il se lève, au son du réveil, il s’extirpe d’un taudis pour baigner dans la lumière d’un Paris encore fragilisé par les cicatrices d’un contexte historique brûlant. Lors des différents interrogatoires, on comprend que peu parviennent à subvenir honnêtement à leurs besoins, des vétérans aux femmes, plus que jamais vulnérables.

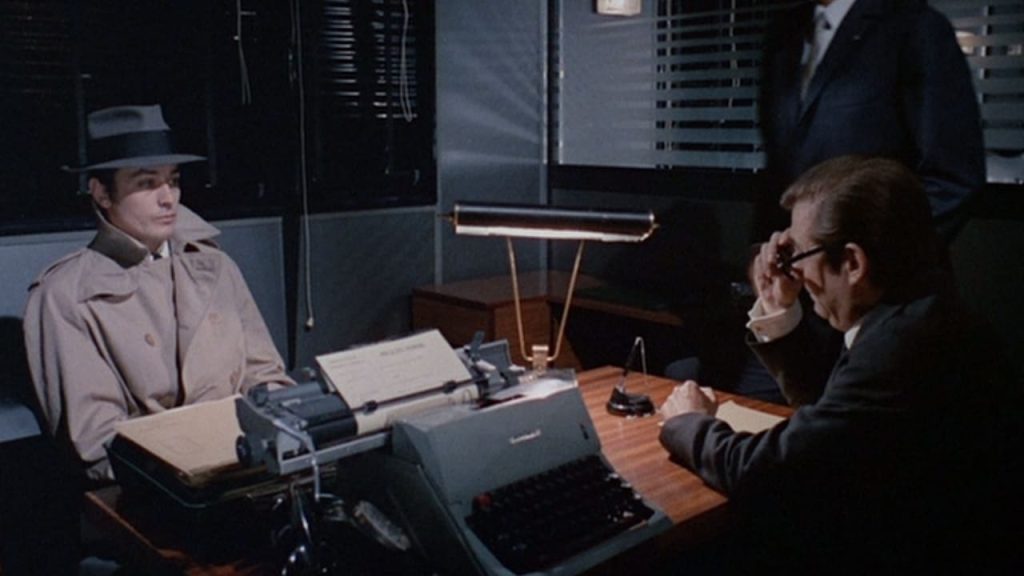

Quant à Costello, il exerce l’unique activité pour laquelle il semble être né, mais toujours avec ce flegme et cette grâce quasi inhumaine. Le magnétisme d’Alain Delon transpire dans chaque plan et insuffle l’essence macabre à cet assassin insaisissable. Telle la faucheuse, Jef Costello frappe sans pitié, avec calme et détermination, sans éprouver ni haine ni remords, juste le sentiment d’un devoir accompli. Melville sublime la première exécution dans ce bureau exigu, qui devient de fait, l’antichambre de la mort pour une victime loin d’être innocente. Melville en profite pour mettre en lumière les détails sordides propres aussi bien aux milieux interlopes ou aux méthodes pas toujours éthiques de la police.

Le code pour attache

Pourtant, il est souvent question d’honneur et de principe chez Melville, y compris et surtout dans Le Samouraï, même si la corruption, la violence et le crime régissent les rues de Paris. Chacun se plie à un code bien précis et cette facette sera bien entendu réutilisée par John Woo et surtout par Jim Jarmusch (à l’occasion de Ghost Dog, La voie du samouraï). Le surnom de Costello lui sied de fait à la perfection tant il obéit à des règlesidentiques à celles adoptées par les fameux bretteurs nippons. S’il ne les édicte jamais clairement, sa conduite s’avère elle éloquente et il n’essaie jamais de se dérober… jusqu’au jour où la trahison le pousse hors de ses limites.

Melville n’a point besoin de plonger Alain Delon dans une introspection ostentatoire pour semer le doute chez son alter ego. Le revirement à cent quatre-vingts degrés du protagoniste parle pour lui et on peine souvent à comprendre ses choix, qui s’opposent à son instinct de vie primaire, celui qui l’a préservé jusque là. Costello hésite à s’entêter dans son idéal singulier ou s’en écarter quitte à tout perdre à la fin. Tout comme il ignore les raisons qui ont poussé la pianiste à le disculper, le tueur à gages se sent égaré au milieu d’un environnement inapte à s’aligner sur son cher code… à l’exception de son redoutable adversaire, le commissaire et de sa maîtresse.

Pour combler leur solitude, ces quelques obstinés préfèrent s’en tenir à une morale, certes particulière, qui ne leur fera pas défaut et leur permet de tisser des liens plus solides que l’amitié ou l’amour. Ainsi, toute commerciale qu’elle soit, la relation qui unit Costelo et le garagiste se soumet aussi bien à l’argent qu’à la parole donnée, même si elle paraît ici imperceptible… sauf si l’on prête attention au moindre détail. Et adopter une telle démarche valorise le caractère dichotomique de l’ensemble.

Le souci du détail

Ici le dispositif est double puisque l’attitude méticuleuse de Costelo ou du commissaire permet de souligner la mise en scène minutieuse de Melville. Le cinéaste et ses personnages ne laissent rien au hasard ; le soin déployé par les uns et les autres dans leur tâche (filature, méthode d’assassinat, évasion ou interrogatoire) se retranscrit dans chaque mouvement de caméra, chaque dialogue et dans la direction impeccable des interprètes. Tous répètent leur gamme, n’omettent jamais leur partition… jusqu’au moment où la mécanique si bien huilée se grippe, prise à défaut par un événement inattendu, une intervention impromptue ou une décision rocambolesque.

Passés experts dans l’art de l’observation, Costelo et le commissaire scrutent le moindre changement susceptible de les conduire à la vérité ou à leur objectif. Quant à Melville, nul n’échappe à son regard retors, qui lui permet d’instiller une atmosphère tendue à chaque scène ; celle d’ailleurs qui voit deux agents infiltrés dans l’appartement de Costelo, installer et dissimuler des microphones, s’impose comme un mètre étalon du genre. Alors que le bouvreuil alterne sifflements et silence, les deux hommes s’évertuent à exceller dans leur tâche, même si le propriétaire des lieux peut revenir à tout moment. Tourné en temps réel, cette séquence impressionne par sa maîtrise narrative, couplée à une ambiance sordide. Les minutes s’égrènent et le compte à rebours démarre pour Costelo.

L’horloge tourne

Dès l’affichage de la date au début du long-métrage, on comprend que le temps est compté et qu’il ne s’agit point d’une question banale de calendrier. Derniers jours d’un homme condamné, cette fin de semaine fatidique devait à la base ne constituer qu’un contrat ordinaire pour Costello ; mais il n’en est rien. Pourtant tous se concentrent sur leurs agendas, pièces à conviction ou alibis en béton, car l’horaire doit être l’unique élément neutre, dépourvu de toute connotation subjective. Néanmoins, tous désirent le manipuler à leur guise ; Costello l’emploie pour se couvrir et le commissaire incite à le modifier, persuadé qu’il tient son coupable.

Le cinéaste ne laisse rien au hasard, fixe les rendez-vous pour mieux les annuler, à l’image de la pianiste qui finit par refuser de décrocher l’appel téléphonique en cours, planifié au préalable par Costello. Et plus l’horloge tourne, plus le rythme ralentit tandis que paradoxalement, les événements majeurs se succèdent. Melville enchaîne alors les morceaux de bravoure, de la course poursuite entre Costelo et la police dans le métro parisien au paroxysme atteint durant l’ultime séquence. Tout se termine là où tout a commencé, puisqu’un criminel revient toujours sur les lieux de son forfait. Un chant du cygne ordonné par le destin…

Film fondateur dans tous les sens du terme, Le Samouraï a défini les caractéristiques de l’anti-héros moderne comme Costello régit son propre code de conduite. Cette authentique réussite doit aussi à la collaboration entre deux monstres sacrés de leur époque, qui aura accouché d’un chef-d’œuvre incontournable.

Film français de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, Nathalie Delon, Cathy Rosier, François Perier. Durée 1h45. 1967

Share this content: