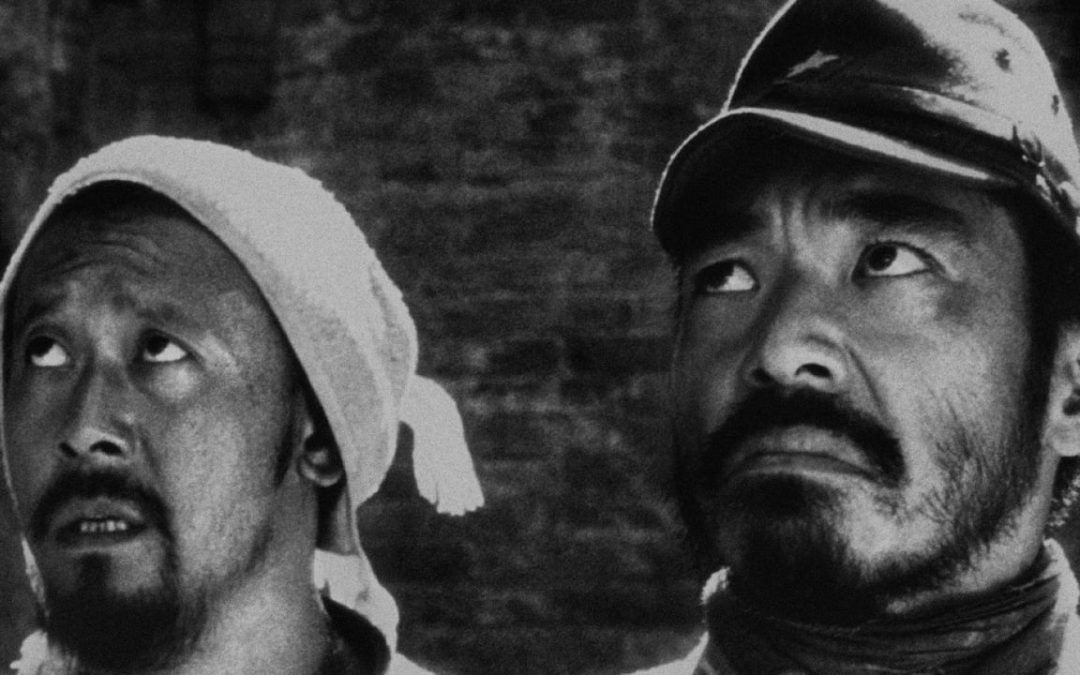

1945. La Chine subit l’occupation nippone depuis plusieurs années déjà. Dans un petit village encore épargné par la guerre, Da Masan, un modeste paysan, se voit confié, sous la menace, la garde de deux sacs. À l’intérieur se trouvent deux prisonniers, un officier japonais et son traducteur local. Avec l’aide de sa compagne, une jeune veuve enceinte, il va prendre soin d’eux, en espérant le retour de ses ravisseurs. La situation ne tarde pas à s’enliser tandis que les habitants font pression sur l’infortuné Da Masan.

Notre époque retient l’expansion d’une Chine qui cherche à asseoir sa suprématie économique, culturelle et politique sur le reste de la planète. Une manière comme une autre pour le géant de prendre sa revanche, notamment sur l’Occident et le Japon suite à près de cent ans d’occupation. Le pays fut en effet partagé entre les différentes puissances, à partir de la seconde moitié du dix-neuvième siècle et placé sous le joug de l’Empire nippon jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Cette période, pas toujours très connue, a été rarement traitée frontalement sur grand écran. On retiendra Fist of Legend avec Jet Li côté divertissement efficace ou La Princesse errante de Kinuyo Tanaka parmi les films classiques. Voilà pourquoi l’entreprise audacieuse de Jiang Wen, début 2000, avait de quoi surprendre. Peu réputé jusqu’alors dans nos contrées, le cinéaste se risquait à situer sa fable féroce dans un contexte brûlant, que beaucoup préféreraient oublier. Quoi qu’il en soit, il remporta son pari haut la main et se distingua nettement de la production locale, sur la forme et sur le fond.

Ses efforts furent largement récompensés puisque le Festival de Cannes lui décerna le Grand Prix du jury. Cet honneur ne lui permit pas, hélas, de percer, car sa filmographie, loin d’être prolifique, eût toutes les peines du monde à être distribuée. Regrettable pour ceux et celles qui ont découvert et apprécié Les Démons à ma porte, un récit bercé entre le yin et le yang, entre humanisme et nihilisme, dont on ne ressort point indemne.

Farce noire et poésie

Le long-métrage repose en effet sur un équilibre subtil, entre traits d’humour féroce, cynisme avéré et élan poétique, dans la veine du cinéma oriental. La scène d’exposition déploie ce dispositif avec tout le culot, la verve et l’intelligence du réalisateur. On frappe à la porte d’une mansarde, durant les ébats des résidents. Pour une raison inconnue, la femme se cache rapidement tandis que son amant s’empresse de s’enquérir de l’identité du demandeur. Ce dernier répond par l’énigmatique c’est moi. Une réplique aussi incongrue que les deux sacs qu’il délivre en menaçant son hôte.

Jiang Wen invite de fait le spectateur dans un univers peuplé de monstres à visage humain, mais également d’incrédules qui courent à leur perte. Et pour tempérer les atrocités en cours, prémédité et à venir, il va s’amuser de la situation, quitte à créer des quiproquos qui prêtent autant au rire qu’à l’inquiétude. Ici, l’incompréhension sauve des vies pendant que les traductions comiques des interprètes contrastent avec les réactions trop sérieuses, voire agressives, des interlocuteurs. Le cinéaste souligne que communiquer n’empêche point les conflits et encore moins de recourir à la barbarie. Pire, plus les gens saisissent (ou pensent la saisir) les intentions des autres, plus la méfiance s’installe.

Quant à la poésie, elle est déployée uniquement pour appuyer les moments les plus tragiques, pendant des explosions de violence qui culminent durant un final glaçant. Si les démons de l’enfer ont été relâchés sur terre, ne reste plus alors qu’aux dernières âmes de bonne volonté, de quitter ce monde pour accéder au paradis. Néanmoins, pour y parvenir, il devra succomber sous les coups d’un bourreau compétent. Le mysticisme imprègne chaque plan comme si les dieux décidaient du sort des protagonistes. Et ils semblent avoir abandonné ce pauvre Da Masan, unique personnage aimable dans cette affaire et source d’espoir pour le futur.

Une once d’espoir ?

Il faut avouer que le titre sied particulièrement bien au long-métrage (aussi bien celui de la traduction que l’original, les démons arrivent). En confiant de force les prisonniers à Da Masan, les rebelles ont tout simplement amené avec eux les affres d’une guerre innommable. En effet, le village, épargné en partie par les horreurs, jouissait d’une quiétude relative, en dépit de l’occupation par l’armée japonaise. Celle-ci revêtait la forme de quelques moqueries certes ainsi que d’une parade régulière et du concert donné par la fanfare militaire.

On croirait que l’ennemi se montrerait presque prévenant bien que condescendant, à l’image d’un berger envers son troupeau. L’officier gâte les enfants avec une certaine bienveillance tandis que les locaux vaquent à leurs activités. Si hors du champ de la caméra, l’adversaire s’adonne à la cruauté, les lieux offrent une sorte de paradis, désormais souillé par l’accélération des événements. L’espoir né de cette cohabitation se transforme vite en cauchemar et les vieilles rancœurs se réveillent alors que chacun essaie vainement de se déresponsabiliser.

Lorsque le conseil évoque la mise à mort des prisonniers, la sagesse laisse place à la lâcheté et on montre du doigt la veuve fautive selon les coutumes plutôt que de faire front. Oui, il est question ici de répondre de ses actes, d’endosser la charge qui nous incombe, mais tous préfèrent se plier aux ordres ou se défausser, quitte à laisser le pire advenir. Pourtant la route qui conduit au désastre est pavée de bonnes intentions et le plan le plus élaboré qui soit faillit sous le poids du destin.

Entre ordre et chaos

Pourtant, le temps de festivités, on imagine la réconciliation possible et qu’en dépit des combats, tous s’entendront. Une manière pour le metteur en scène de rappeler le contraste formel criant qui traverse son long-métrage, entre ordre et chaos, plans fixes et rapprochés contre caméra virevoltante avec une action confuse à l’appui. Cette approche accentue l’allégorie désirée, celle d’un quotidien plus ou moins régulé, bouleversé par l’irruption d’invités mystérieux et de leur cadeau empoisonné.

Et on entrevoit désormais la finalité de l’ensemble, amère et d’un cynisme absolu, comme si l’Épée de Damoclès s’était abattue sur Da Masan dès ce fameux soir. Si l’on conçoit une stratégie mortifère avec froideur et recul, c’est dans le chaos le plus total et abject qu’elle doit être exécutée. Les scènes de massacre n’épargnent en rien les innocents et renvoient à toute l’ignominie adoptée par les troupes nippones (l’inconscient collectif a retenu de fait celle de la Section 73). Quant à la population chinoise, elle ignore que sa libération annonce un régime, tout aussi terrifiant.

Avec Les Démons à ma porte, Jiang Wen a considérablement changé le regard porté sur le septième art local au début des années deux-mille. Bien qu’il n’ait jamais renoué ensuite avec le succès, il a permis l’éclosion en quelque sorte des nouveaux talents chinois, à commencer par Jia Zhangke. Il a surtout réveillé de douloureux souvenirs avec une œuvre pessimiste, d’une rare intensité dramatique, ne sombrant jamais, ni dans les compromis ni dans les clichés. Les qualités d’un travail essentiel.

Film chinois de Jiang Wen avec Jiang Wen, Jiang Hongbo, Teruyuki Kagawa. Durée 2h13. 2001

François Verstraete

Share this content: