Corée du Sud. 1986. Une jeune femme est retrouvée assassinée en pleine campagne. C’est le commencement d’une série de meurtres atroces. Un policier local bourru et un autre, détaché spécialement de Séoul pour l’occasion, mènent alors l’enquête. Un voyage aux confins des ténèbres débute.

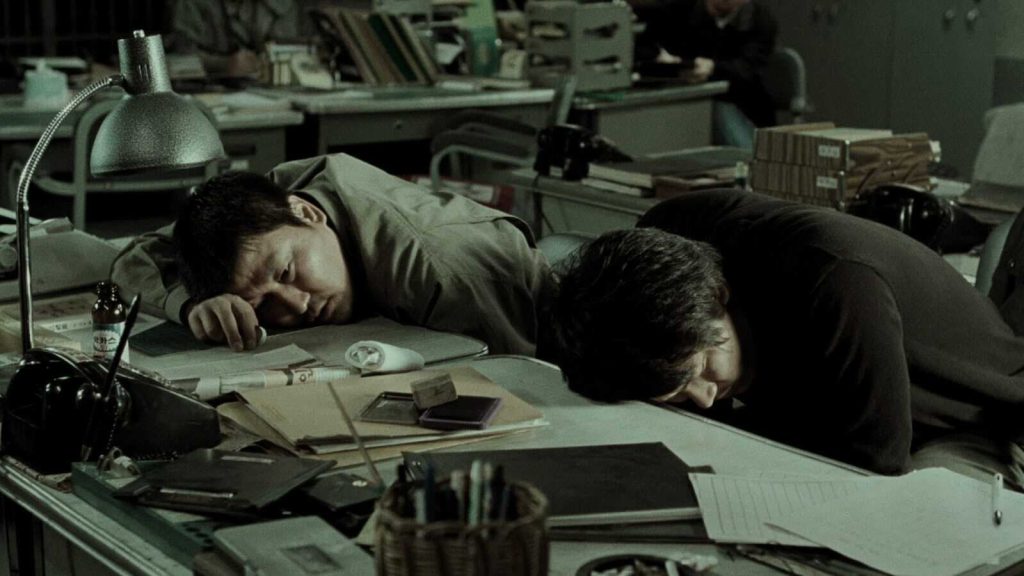

« Un flic devrait savoir se battre ! Un flic devrait d’abord savoir reconnaître un suspect… » Tel est le premier échange brûlant entre Park et Seo, deux agents que tout oppose, contraints de collaborer pour endiguer une succession de crimes abominables. Le pitch aux airs de déjà-vu a de quoi refroidir en cette année 2004. Surtout que la précédente décennie a offert au public Le Silence des Agneaux et Seven, larges succès populaires et critiques autour de la chasse au tueur en série par des duos improbables.

Pourtant, deux heures dix plus tard et la vision de Memories of Murder, le spectateur prend aussi bien conscience que le long-métrage n’a rien à envier à ses illustres aînés, mais qu’il vient également d’assister à la naissance d’un des auteurs majeurs du début du second millénaire. S’il est mondialement connu désormais grâce autant par la réussite au box-office qu’à la pluie de récompenses (Oscars et Palme d’Or) de Parasite, Bong-Joon Ho incarnait le jeunot prometteur en cette année 2004, après une première réalisation, le sympathique Barking Dog quatre ans auparavant.

Mais cette tentative ne laissait en rien présager du futur choc et ce Memories of Murder, pierre fondatrice d’une des filmographies les plus éclectiques et les plus riches de ces vingt dernières années. S’inspirant d’une vague d’assassinats ignominieux qui ont traumatisé le pays en 1986 (l’équivalent sud-coréen de celle perpétrée par le fameux tueur du Zodiac américain), Memories of Murder prend le risque de s’attaquer à un sujet encore sulfureux, quitte à réveiller certaines blessures, alors que le meurtrier n’a toujours pas été retrouvé et que la prescription pour ses crimes était à peine entérinée.

Le réveil douloureux d’une nation

Si l’enquête prétexte au long-métrage devait constituer la principale préoccupation du réalisateur, ce dernier s’éloigne très rapidement des standards du polar survitaminé pour se concentrer sur des points tout aussi douloureux que les événements relatés. En se servant d’un genre précis, Bong-Joon Ho va s’efforcer de parler d’autre chose et jeter un regard extérieur au postulat de base, quitte à manipuler les codes attendus. Marque de fabrique de Wellman, Cimino ou Kubrick, cette méthode périlleuse va devenir la spécialité du Sud-Coréen.

Dans cette optique, il va entrelacer habilement les dessous de l’investigation et le destin de sa contrée natale, de telle sorte qu’enjeux microcosmiques et macrocosmiques ne fassent plus qu’un. Les attitudes, les revirements et les modes de vie de chaque protagoniste soulignent aussi bien le caractère tragique prépondérant de l’œuvre, ses aspects absurdes, mais également l’entropie qui frappe une nation, alors en pleine mutation.

1986 n’est point une année anodine dans l’histoire coréenne. C’est l’aube d’une ère nouvelle pour la Corée du Sud, organisatrice des prochains olympiades d’été. Le pays connaît un fort mouvement contestataire, une odeur de révolution se fait sentir. Le joug militaire maintient la population d’une main de fer. Dans cette atmosphère sulfureuse, Bong Joon Ho plonge ses personnages au cœur de l’enfer où les monstres sont aussi bien l’assassin invisible que les rouages inhumains d’un système oppressant. S’il filme les champs de la province de avec poésie, c’est pour mieux montrer hors-champs les contrastes avec une Séoul si lointaine symbolisée par Seo et une administration locale proche de l’anarchie.

À l’extérieur du genre

En effet, très vite, ce dispositif à l’esthétique poisseuse se transforme en farce sinistre, l’absurde l’emporte sur la raison, et les composantes grippés ou corrompus de la machine judiciaire freinent l’arrestation d’un réel coupable. Au-delà des violences policières, Ho présente une mécanique d’un autre âge. La superstition et les préjugés prennent le pas sur le bon sens et la déduction tandis que la torture vient rappeler que chacun peut devenir un monstre dès qu’il en a l’opportunité.

Park appartient à cette génération blasée ; il autorise son coéquipier à malmener les prisonniers, enferme des innocents, se base sur des rituels chamaniques ou se fie à sa pseudo perception infaillible pour déloger les responsables. À cet effet, Ho laisse place à la suggestion quant à l’efficacité de ce procédé, refusant de donner le verdict la première fois que Park en use dans le commissariat. En outre, le cinéaste fait preuve de virtuosité quand il s’échine à relater toute cette absurdité dans un plan séquence tourné au steadycam, séquence dans laquelle l’étude de la scène de crime vire au ballet burlesque.

Et les chances de salut pour les uns et les autres s’amenuisent au fur et à mesure, tandis que les rares innocents se font massacrer au sens propre ou au figuré, et que les plus vertueux renient leur chère morale. Les fins tragiques se multiplient, et Ho crucifie aussi bien le simple d’esprit que le seul policier intègre. Tous sont broyés dans l’effroyable machine infernale qu’est la société coréenne. Si la scène dans laquelle Seo pointe son arme sur un suspect ressemble trait pour trait à la conclusion de Seven, Ho y perçoit une signification différente dans laquelle la rédemption n’est possible qu’après un long changement.

Lorsque Park et Seo contemplent l’accusé s’éloigner dans un tunnel sans fin, on comprend que ledit changement s’avère interminable pour eux… comme pour le pays. Avant cela la punition divine imaginée par Ho et qui sera un de ses thèmes de prédilection à venir aura frappé. Le policier qui violentait les prisonniers à l’aide de coups de pied verra sa jambe amputée… puis l’épilogue aura pour unique but de montrer que le mal se pare des atours de l’ordinaire, qu’il se tapit dans chacun de nous, prêt à resurgir à chaque instant. Le souvenir des péchés encore présent hante alors l’ère nouvelle.

À sa sortie, malgré d’excellents retours, il était délicat d’imaginer l’importance qu’allait prendre Memories of Murder au fil du temps Plus qu’une œuvre culte ou sous-évaluée, matrice d’une filmographie aujourd’hui foisonnante, Memories of Murder s’inscrit non pas dans la grande lignée des longs-métrages sur les tueurs en série, inaugurée par Psychose, mais plutôt dans celles réflexives aussi bien sur la signifiance d’un art que sur son ouverture sur le monde. Pour un résultat rare et précieux en somme.

Film sud-coréen de Bong-Joon Ho avec Song Kang-Ho, Kim Sang-Kyung, Hie Bong-Byeon. Durée 2h10. 2004

François Verstraete

Share this content: