Réputée à l’international pour la diffusion de films de genre, la Shaw Brothers a également distribué d’autres œuvres hongkongaises, y compris celles développées durant la Nouvelle Vague, ce courant qui a bouleversé l’industrie locale dans les années quatre-vingt. Comme quoi, John Woo et Tsui Hark ne sont pas les uniques réalisateurs à avoir émergé pendant cette période, même si leur aura a rapidement franchi les frontières. D’autres comme le maître du mélodrame, Stanley Kwan ou la talentueuse Ann Hui ont eu davantage de mal à s’exporter. Voilà pourquoi la rétrospective organisée par Carlotta qui leur est consacrée constitue une excellente occasion pour découvrir leur travail passionnant.

Stanley Kwan avait déjà connu cet honneur l’an dernier, grâce à Carlotta et l’éditeur propose aujourd’hui son tout premier long-métrage ainsi que deux essais très âpres signés Ann Hui. Et, en dépit de sujets très différents, ces trois œuvres délivrent des portraits de personnages captivants ainsi que des études sociétales fascinantes, avec à chaque fois, une prestation remarquable de Cora Miao, magnétique dans chacun de ses rôles. Par ailleurs, la présence de Chow Yun fat dans Women et Love in a Fallen City prouve que le comédien possède une carrière qui s’étend au-delà de ses collaborations avec John Woo et que sa palette de jeu ne se limite pas à jouter dans les fusillades de The Killer ou du Syndicat du crime.

Women : point de rupture

« Inutile de pleurer. Il faut reconstruire sa maison ». Ces mots, emplis de sagesse, auraient pu être prononcés par l’un des membres d’un couple qui a implosé récemment. Pourtant, ces paroles sont le fruit de la réflexion spontanée de Chang, un jeune adolescent qui vient de perdre son monde en une fraction de seconde. Néanmoins en lieu et place de céder à la détresse, il repart de l’avant et sert de modèle à des adultes qui ont oublié recul, décence et retenue au cours d’une douloureuse séparation.

Premier long-métrage de Stanley Kwan, pendant hongkongais de Mikio Naruse ou de Douglas Sirk, Women se pose en quelque sorte en alternative au Kramer contre Kramer, sorti quelques années plus tôt. Excepté que Stanley Kwan se concentre principalement sur le personnage féminin (superbe Cora Miao), avide de se reconstruire et soucieuse d’opter pour le bon choix, quand son mari volage revient pour recoller les morceaux. Le cinéaste portraiture à merveille une société toute patriarcale qui écrase épouses, divorcées ou célibataires.

De fait, il désigne les coupables avérés, des hommes sans scrupules qui n’hésitent pas à prendre sans offrir alors que que leurs compagnes souffrent en silence. Liang s’interroge tandis que ses amies s’efforcent de trouver l’amour, le réconfort ou encore, une raison de vivre. La scène durant laquelle la figure forte de la sororité attente à ses jours interpelle, aussi bien par sa beauté que par sa violence. Après avoir recouru aux services d’un prostitué, elle finit par se tailler les veines, s’évanouit pendant que que le téléphone résonne…

Stanley Kwan nous fait ressentir cette misère sentimentale qui anime ses protagonistes. Heureusement, une solidarité sincère les lie, les affranchissant d’une toxicité masculine, symbolisée par Derek. Séducteur, manipulateur, menteur, l’ancien époux possède toutes les caractéristiques du pervers narcissique (comme quoi Stanley Kwan n’a pas attendu les années deux mille pour en parler) et use des plus villes bassesses pour parvenir à ses fins. Son duel vidéoludique avec Chang souligne l’étendue de sa faiblesse et l’étonnante maturité affichée par son adversaire. Une façon comme une autre pour le réalisateur de critiquer la lâcheté des adultes… qu’une conclusion ouverte viendra contrebalancer, pour le meilleur ou pour le pire.

Film hongkongais de Stanley Kwan avec Cora Miao, Chow Yun-Fat. Durée 1h36. 1984. Reprise le 12 mars 2025

Love in a Fallen City : touchée par la grâce

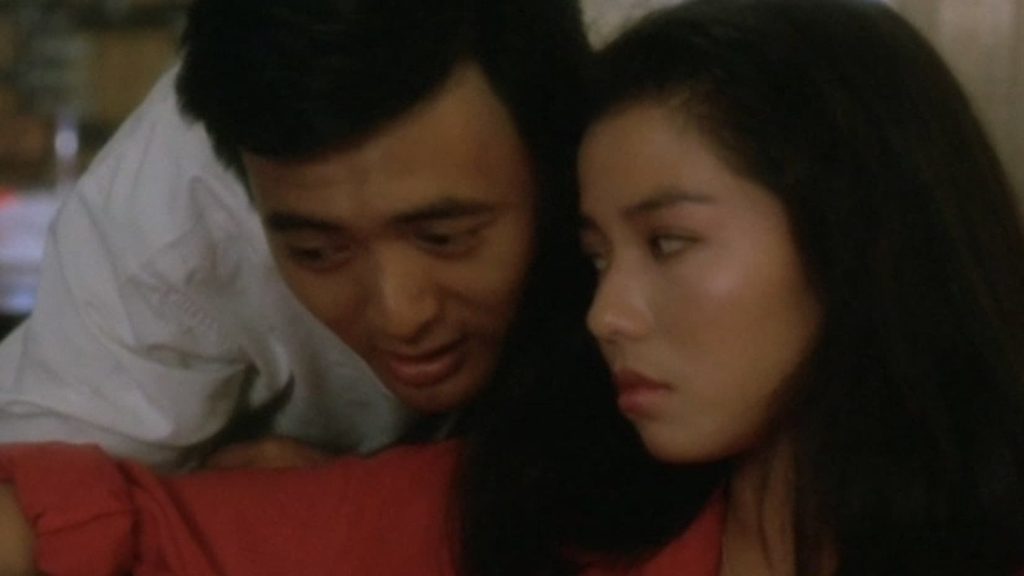

Un avant Stanley Kwan, Ann Hui réunissait déjà Cora Miao et Chow Yun-Fat à l’écran à l’occasion de son mélodrame, Love in a Fallen City. La réalisatrice démontre tout du long sa capacité à resserrer le cadre et l’espace, à confiner les enjeux bien que la guerre s’apprête à frapper aux portes des uns et des autres. Veuve encore éplorée, Liu vit désormais sous le même toit que sa belle famille et subit moult réprimandes et humiliations. Cependant, son destin change lorsqu’un riche homme d’affaires s’éprend d’elle et l’emmène avec lui à Hong-Kong.

Telle une Cendrillon chinoise, Liang rencontre un prince certes charmant, mais qui refuse de s’engager officiellement. Une situation embarrassante dans la Chine des années trente, plus que jamais ancrée dans les traditions. Un décor illustré de main de maître par la cinéaste, au cours d’une exposition toute théâtrale qui décrit les contraintes imposées aux femmes et la rivalité qui les divise quand un prétendant pointe à l’horizon. Voilà pourquoi Hong-Kong incarne cette terre de liberté pour une héroïne à détermination sans faille, qui plie comme un roseau (ou plutôt abaisse son regard), mais ne déroge pas à ses principes.

« Une femme se marie pour honorer ses parents. Mais quand elle se remarie, c’est pour elle », déclare Liang à un soupirant, nanti des meilleures intentions, mais qui refuse de se confronter aux normes sociales en l’épousant. Le couple se livre à un marivaudage lascif, presque mutique, que la poésie d’Ann Hui vient sublimer, lors de séquences mémorables. Ainsi, comment ne pas être touché au moment où Fan se confesse à celle qu’il aime par téléphone, bien qu’ils soient séparés uniquement par le mur d’un hôtel.

Les ultimes instants d’un bonheur fugace, gâché dès que l’Histoire se remet en marche. La tragédie frappe et les actes de barbarie commis par l’armée japonaise ne sont jamais éludés. Ici, la garde se rend ou meurt tandis que les derniers espoirs s’évanouissent et que seul subsiste un rêve inachevé. On est saisi par le contraste entre une effroyable réalité et l’insouciance d’une période qui se termine dans un bain de sang.

Film hongkongais d’Ann Hui avec Cora Miao, Chow Yun-Fat. Durée 1h39. 1984. Reprise le 12 mars 2025.

Boat People

Un photographe japonais couvre la victoire de l’armée nord-vietnamienne sur son voisin du sud et sur l’ennemi américain. Trois ans plus tard, il revient dans le pays, constater de ses propres yeux, les progrès accomplis dans la reconstruction d’une nation qui a tant souffert. Les officiels lui présentent un paradis qui se révèle rapidement faussement idyllique. Et les portes de l’enfer se referment sur cet homme courageux qui s’aperçoit peu à peu des horreurs perpétrées par un régime inique.

Avec Boat People, Ann Hui dresse un tableau peu reluisant, celui d’un système qui promet égalité pour tous pour mieux se livrer à l’esclavage, aux exécutions de masse et à s’adonner à la corruption. Le cinéma asiatique s’est peu penché sur les conséquences d’un conflit dévastateur et dont les séquelles psychologiques ou matérielles se sont manifestées des années après l’arrêt des combats. Il y a bien eu l’éprouvant Les larmes d’un héros de John Woo, faux film d’action étouffant, perturbant. Et il y a l’entreprise dérangeante d’Ann Hui qui s’intéresse aux raisons qui ont poussé la population à s’exiler, quitte à braver maints dangers au cours d’un périple maritime.

Boat People raconte avant tout le quotidien de quelques-unes de ces victimes, dont un étranger s’éprend, quitte à risquer sa position, son existence et son confort. Ann Hui ne nous épargne en rien du calvaire en cours, avec des images qui ne cesseront de nous hanter. D’un garçon déchiqueté par une grenade trouvée dans une décharge au massacre de fuyards, la cinéaste n’hésite jamais à s’appuyer sur des scènes chocs, outrancières, censées extraire le public de sa torpeur.

Plus qu’un voyage au cœur des ténèbres, Boat People revêt les atours d’une fiction quasi documentaire, au naturalisme exacerbé. La crudité avec laquelle Ann Hui contemple les événements glacent le spectateur et on est frappé par ce mélange d’incrédulité et de résignation face à la terreur. Chacun se repaît des morts au sens propre et au figuré, car survivre un jour de plus importe davantage que la morale. Et ce n’est pas Cora Miao, impeccable dans la peau d’une gérante de bar qui contredira cette assertion. Pour un résultat cynique, authentique et presque indispensable.

Film hongkongais d’Ann Hui avec George Lam, Andy Lau, Cora Miao. Durée 1h48. 1983. Reprise le 12 mars 2025

Share this content: