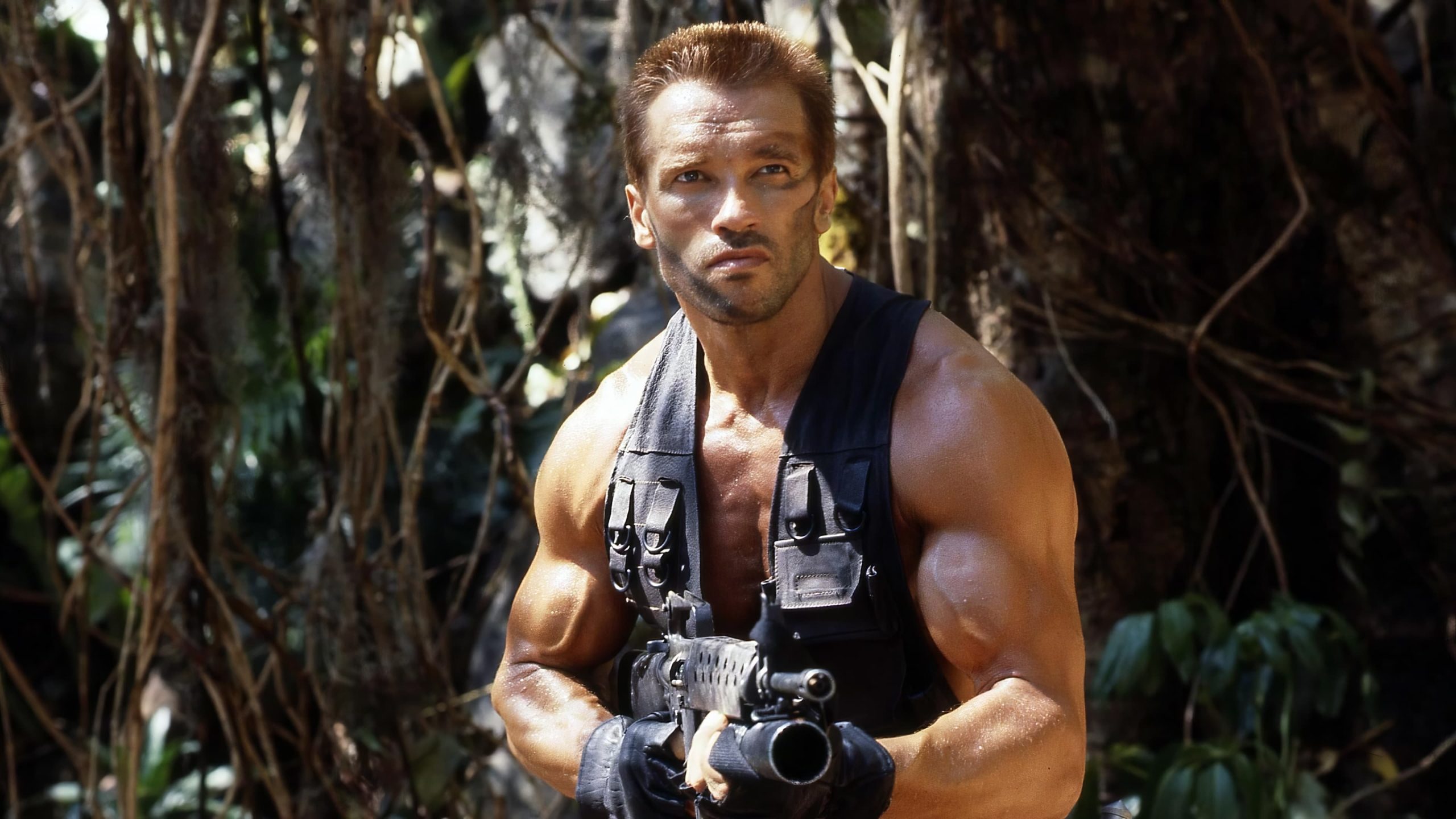

Soldat d’élite, Dutch mène un escadron spécialisé dans les opérations de sauvetage. Appelé par la CIA pour libérer des otages au cœur d’une jungle d’un pays d’Amérique centrale, le vétéran ne se doute pas que lui et ses hommes vont devenir les proies du plus inattendu des prédateurs.

1987. Arnold Schwarzenegger s’est imposé comme une figure emblématique du cinéma de genre après des prestations remarquées dans Conan le barbare, Commando et bien sûr Terminator. John McTiernan lui est un quasi-inconnu après un premier travail passé inaperçu. Pourtant, la rencontre entre le réalisateur et l’acteur va accoucher bel et bien d’un sommet encore inégalé aujourd’hui dans son style.

À la trace

Les vingt premières minutes de Predator annoncent un sempiternel raid filmé de baroudeurs américains contre les ennemis fourbes de la patrie, devenu monnaie courante à cette époque à Hollywood. Comme si l’industrie cinématographique pouvait effacer les cicatrices infligées par le conflit vietnamien et faire du tout puissant GI, autant un parangon de vertu qu’un invincible guerrier. McTiernan caresse alors les clichés, les polit à l’extrême en montrant aussi bien un salut viril, une bande de gueules cassées sans peur et prêtes à en découdre qu’un assaut parfaitement exécuté qui se déroule sans accroc.

Pourtant, très vite, on sent que quelque chose ne tourne pas rond, et pas seulement en raison des cadavres suspects déchiquetés qui s’amoncèlent ou du regard aux infrarouges d’un être venu d’ailleurs. En effet, McTiernan réduit au minimum la profondeur de champ contrastant ainsi avec l’environnement naturel qui s’offre sous les yeux des protagonistes. Il diminue drastiquement les distances entre les proies et le chasseur par le biais de sa caméra. Il s’amuse à construire un espace dans l’espace, rétrécissant le domaine du possible, d’une fuite en avant vers une fin inexorable…

Huit ans auparavant, Ridley Scott avait fait preuve de pareille maîtrise dans Alien, le huitième passager. Comme les compagnons de Sigourney Weaver, ceux de Dutch tombent tels des mouches sous les assauts répétés d’une créature dont il ne comprenne point les motivations et appréhende encore moins son existence. Tout comme Scott avait introduit l’élément de terreur propre aux films d’horreur en pleine exploration spatiale, McTiernan fait de même avec son long-métrage qui relevait pourtant de l’actioner classique.

Cette prise de position n’est rendue d’ailleurs efficace que par le talent du cinéaste à accentuer crescendo la tension parmi des hommes qui pensent ou pensaient avoir tout vu, que des années de conflit surmontées avaient réprouvé toute sensation d’effroi. Là encore, la gestion des distances, la façon dont McTiernan construit ou déconstruit l’espace, intensifie les effets de style notamment dans cette scène où le commando imagine rétrécir la zone d’action de la créature en établissant une aire piégée au préalable.

Souvenirs douloureux

En outre évoquer l’œuvre de Ridley Scott pour traiter ici de Predator devient encore plus judicieux dès que l’on se concentre sur les motivations réelles de leurs auteurs, ou quand des thématiques sibyllines certes disparates viennent se greffer au cœur du genre. Alien, le huitième passager incarne le long-métrage organique, sexué et sexuel, parle à demi-mot de viol de l’individu au-delà du simple film de science-fiction mâtiné d’horreur. Predator renvoie quant à lui bon nombre de productions de séries B aux messages dispendieux qui polluent alors le paysage hollywoodien depuis la fin du Nouvel Hollywood, sorte de riposte ultime aux échos d’un patriotisme exacerbé, exalté sur grand écran pour répondre au pessimisme post Viêt-Nam.

L’agression américaine en Asie du Sud-Est aura pour sa part profondément imprégné le cinéma outre-Atlantique. Les westerns « Vietnam » portés par La Horde sauvage ou encore Little Big Man, mais aussi les réflexions sur les conséquences mêmes du conflit (Apocalypse Now, Voyage au bout de l’enfer, Platoon) auront marqué les esprits comme il aura traumatisé la conscience collective nationale. Les différents produits bodybuildés des années quatre-vingt personnifiés justement par les Norris, Stallone et Schwarzenegger auront eu pour vocation non seulement de racheter cette conscience bafouée, mais également de rappeler l’omnipotence américaine.

Avec Predator, McTiernan va réveiller à sa manière une dernière fois ce petit monde, ravivant les cauchemars d’antan oubliés à coup de pellicule en inversant les positions. Ici, les tout puissants marines sont devenus les victimes d’un ennemi à la force écrasante, doté de la même supériorité technologique qui était la leur pendant la guerre du Vietnam. Pour triompher, Dutch se fondra dans la nature comme les Viêt-Cong jadis, retournant à un état quasi primitif pour vaincre l’envahisseur. Un pied de nez dévastateur en somme.

Un an après Predator, McTiernan signera le premier volet de la saga Die Hard et confirmera sa place au rang des grands artisans du cinéma de genre, même si depuis sa carrière fut jalonnée d’embûches sans compter d’autres soucis d’ordre judiciaire. Mais il est bon de se rappeler de son Predator, véritable coup de pied dans une fourmilière dont les ouvriers à bout de souffle étaient incapables de s’extirper de l’entropie du moment. Lui s’en souviendra lorsqu’il accouchera de Basic plus de quinze après. Predator à sa manière a fait du metteur en scène, un maître du film d’action de la veine de ses homologues huppés hongkongais, John Woo et Tsui Hark en tête.

Film américain de John McTiernan avec Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Elpidia Carrillo. Durée 1h47. 1987

François Verstraete

Share this content: