États-Unis. Années 30. Hantés par leur passé, les jumeaux Smokestack reviennent dans leur ville natale afin d’ouvrir un club de Blues. Dans cette optique, ils rassemblent des musiciens aguerris puis organisent une soirée grandiose. Ils ignorent néanmoins que le mal gronde et que l’enfer va se déchainer sur eux.

Pour des raisons inconnues, Ryan Coogler est devenu le chouchou d’une partie de la critique internationale, mais aussi du public, avec des travaux frelatés, du premier volet de Creed aux deux opus dédiés au personnage de Black Panther. Certes, son combat en faveur de la communauté afro-américaine s’avère louable, mais son approche de la question dans ses différents longs-métrages ne se distingue ni par sa subtilité ni par sa maîtrise formelle. Son style racoleur et tapageur ne convainc pas, pire il agace.

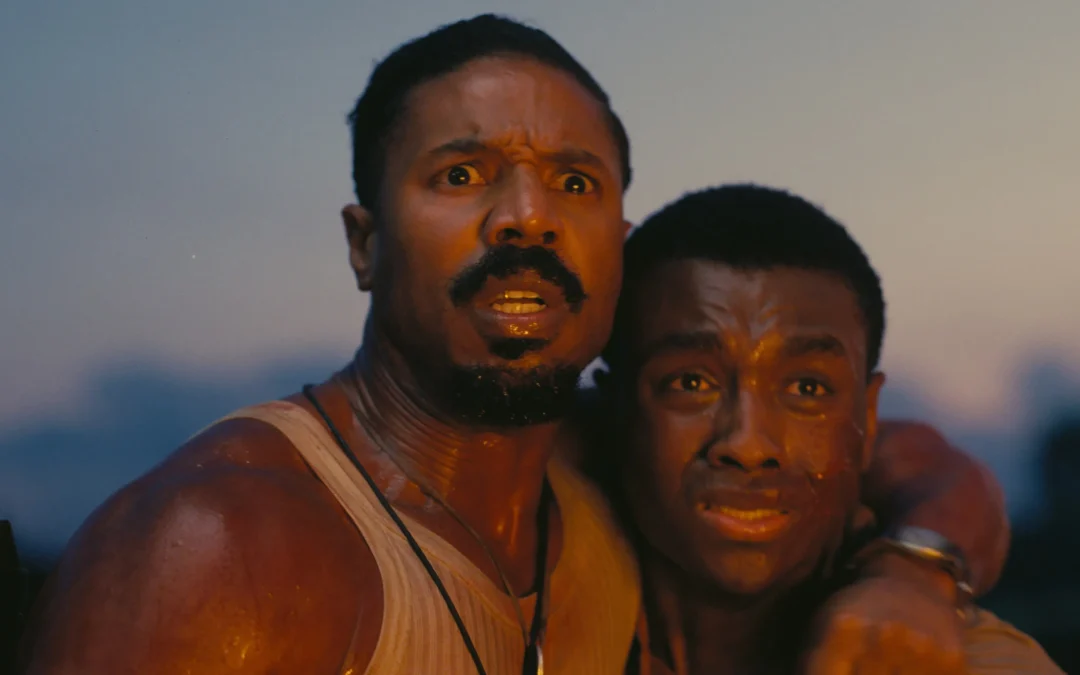

Et s’il parvient à valoriser les prouesses de ses protagonistes, il ne réussit pas en revanche à tirer de sa distribution des prestations dignes de ce nom. Bien sûr, il choisit généralement des interprètes doués d’un charisme indéniable, à commencer par le regretté Chadwick Boseman et Michael B.Jordan, mais il ne les dirige que trop rarement de manière efficace. Voilà pourquoi sa nouvelle collaboration avec ce dernier pour Sinners ne laissait présager rien de nouveau.

Pourtant, le long-métrage de vampires au budget très rondelet estimé à quatre -dix millions de dollars suscitait des attentes chez les admirateurs du réalisateur et surtout auprès de la production. À l’arrivée, Ryan Coogler démontre encore une fois, son incapacité à développer la matière brute d’un récit, a priori intéressant, trop vite englué dans les limites narratives de son auteur.

Idées brouillonnes…

Censé incarner la scène virtuose du long-métrage, le plan séquence entrelaçant les esprits d’artistes afro-américains du passé, du présent et du futur, avec en point d’orgue un maelstrom visuel vertigineux révèle à la fois les qualités et surtout tous les défauts du film. La voix-off d’introduction annonce la couleur ; Ryan Coogler va puiser dans de multiples folklores puis diverses sources d’inspiration afin de se concentrer sur le malaise vécu par sa communauté, quitte à s’écarter d’une réalité bien concrète.

Et tout comme son compatriote Jordan Peele, il exagère le trait pour mieux extirper la douleur d’individus torturés, au sens propre et au figuré, soulevant les problématiques autour du racisme systémique ou de ségrégation… ce sans aucune finesse en invoquant les spectres du Ku Klux Klan bien plus terribles que les êtres maléfiques venus d’outre-tombe qu’affrontent les protagonistes. En effet, Ryan Coogler pense consolider l’ensemble en se reposant sur un socle historique passionnant, celui des années trente et en remettant en perspective le blues, ce courant musical cathartique à la puissance indéniable.

Ainsi, un amalgame ultime se forme à partir de toutes les thématiques, les genres et les légendes, ce que ne manque pas d’illustrer à tort le réalisateur ; western, horreur, film de gangster, esclavage, lutte contre le KKK, parricide, prohibition, chamanisme ou encore apprentissage forcé. Et ce serait pertinent si le cinéaste parvenait à instaurer une quelconque cohésion. Évidemment, il s’égare en cours de route, perdant le fil d’une histoire désarticulée, avec son lot d’images chic et choc, servant à dissimuler la pauvreté de la mise en scène.

Pour un chaos total

La faiblesse formelle du style de Ryan Coogler ne date pas d’hier, elle habitait corps et âme (des mots judicieusement utilisés dans le cas de Sinners), Black Panther ou encore Creed. Le metteur en scène appartient à l’école des tirades assassines ostentatoires, de celles qui nuisent à toute suggestion. Nul besoin de posséder un diplôme de philosophie pour deviner les intentions de ce tableau faussement violent et charnel, qui ne transporte pas, effraie à peine et surtout n’émeut même pas au moment de plaider sa cause sociétale. D’ailleurs, sa vision historique de la période pâtit d’authentiques lacunes.

Ryan Coogler omet la crise de 1929 et sa peinture urbaine et rurale de 1932 en souffre terriblement. Tous les Américains sont touchés par la situation économique catastrophique et il est amusant de constater que certains commerces de la ville prospèrent raisonnablement. On se rappelle alors du formidable Honkitonk Man de Clint Eastwood, qui décrivait l’époque de la Grande Dépression avec acuité, tout en évoquant admirablement l’univers du blues et de la country.

Ici, le réalisateur préfère combattre sans réfléchir une seule seconde tout en s’éparpillant, caractérisant au passage ses protagonistes avec un soin tout relatif. Ils baignent tous dans les stéréotypes crasses et adoptent un comportement des plus idiots, dignes des pires films d’horreur des années quatre-vingt… hormis bien entendu Michael B. Jordan, dupliqué pour l’occasion, au nom d’un affrontement faussement dantesque (au moins The One avec Jet Li, bien que très limité, ne se contentait pas du minimum).

Sinners rejoint donc la longue lignée de longs-métrages au fort potentiel, mais gâché par son pilote, la faute à une absence indéniable de talent. Et dire que les successeurs de John Carpenter se nomment donc Ryan Coogler, Jordan Peele ou Robert Eggers. C’est triste et inquiétant.

Film américain de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku. Durée 2h18. Sortie le 16 avril 2025

L’avis de Mathis Bailleul : Ryan Coogler est de retour après sa deuxième escapade marvelienne loin des franchises avec Sinners, un blockbuster slow burner vampirique à la métaphore pas très subtile mais diablement cohérente. Et niveau cinéma ?… Bah ça a du cœur, des tripes, de la poigne, et de la gueule.

François Verstraete

Share this content: