Terre, vingt-quatrième siècle. Une fédération planétaire a évincé les différents gouvernements instaurant un régime totalitaire. La colonisation d’un monde habité par des créatures arachnides va déclencher une guerre sans merci entre les deux peuples. Johnny Rico, jeune recrue de l’armée, va devoir prouver sa bravoure et défier les monstres qui ont détruit sa ville natale…

Les années quatre-vingt-dix ont vu fleurir les films d’invasion extraterrestre, suite au succès au box-office d’Independance Day. Le travail patriotique et racoleur de Roland Emmerich fut suivi de Mars Attack, la farce cosmique de Tim Burton qui connut un destin moins glorieux sur le terrain des entrées en salles. Du point de vue de la qualité, les deux longs-métrages se trouvaient aux antipodes, de même qu’en termes de message, l’un putassier et l’autre ironique. Deux ans après l’essai de Tim Burton, Paul Verhoeven allait définitivement enterrer le genre avec une bombe sociopolitique d’une ampleur comparable à son Robocop plus de dix ans auparavant : Starship Troopers.

Quand Verhoeven met en chantier Starship Troopers, il vient d’essuyer un revers monumental avec Showgirls, d’autant plus qu’il faut ajouter aux pertes financières, un crédit entamé en raison d’un film jugé vulgaire (même s’il est vrai qu’il n’est point son plus abouti). Il choisit alors de porter à l’écran le roman Étoiles, garde à vous de Robert Henlein, auteur majeur de science-fiction, en dépit de l’aura sulfureuse de l’ouvrage, qualifié de militariste et de totalitariste par bon nombre d’observateurs. Mais Verhoeven se moque de ces aspects. Mieux encore, il va en jouer et extraire le substrat grossier fascisant de l’œuvre d’Henlein, en exagérer le trait à l’extrême pour accoucher d’une fable bien plus corrosive que celle de Tim Burton.

Satire féroce

Ainsi, son récit va dresser l’hagiographie de faux héros pris dans le tourbillon d’une guerre injuste qu’ils n’auront non seulement de cesse de soutenir, mais pis, de justifier, à l’instar des mots cinglants de Johnny Rico en réponse aux questions d’un journaliste. Verhoeven souligne un système inique dont la machine de propagande a depuis bien longtemps broyé l’esprit des citoyens. En se plaçant directement sous leur point de vue, il accroit la dimension glaçante de l’entreprise, si bien que certains se sont interrogés sur l’ambition exacte du cinéaste ainsi que sur une supposée sympathie partagée avec les protagonistes qu’il met en scène.

Mais c’est bien mal connaître le réalisateur du Choix du Destin que de lui prêter pareilles accointances. Ici, il accomplit un numéro d’équilibriste certes périlleux, mais ô combien subtil à l’arrivée ! La focalisation interne utilisée pour s’immerger dans cette société immonde permet d’en souligner à la fois le mode de fonctionnement quotidien proche du nôtre par ses structures, ainsi que la manière dont les excès passés, présents et futurs ont perverti les valeurs mêmes de la démocratie.

L’ouverture fait office d’introduction éloquente dans la démonstration à venir. Trois scènes vont ainsi esquisser un tableau grinçant, trois moments au service de ladite propagande évoquée plus tôt. D’abord, on assiste à une série d’annonces publicitaires dont la nature ironique renvoie à celles de Robocop. Puis, en pleine bataille, un journaliste s’aventure à filmer les affrontements sanglants entre jeunes soldats et créatures de cauchemar.

Analogie glaçante

Une séquence qui n’est pas sans rappeler les reportages de la guerre du Vietnam ou du conflit irakien. Fondu enchaîné, un professeur enseigne l’histoire mondiale, valorisant l’échec de la démocratie et la victoire du régime totalitaire qui s’ensuivit. Pour chaque étudiant, l’héritage politique qui en découle et qu’ils ont reçu ne peut être contesté de même que les méthodes employées (l’allusion à Hiroshima par Denise Richards devient ici un symbole du mécanisme sociétal qui régit les uns et les autres).

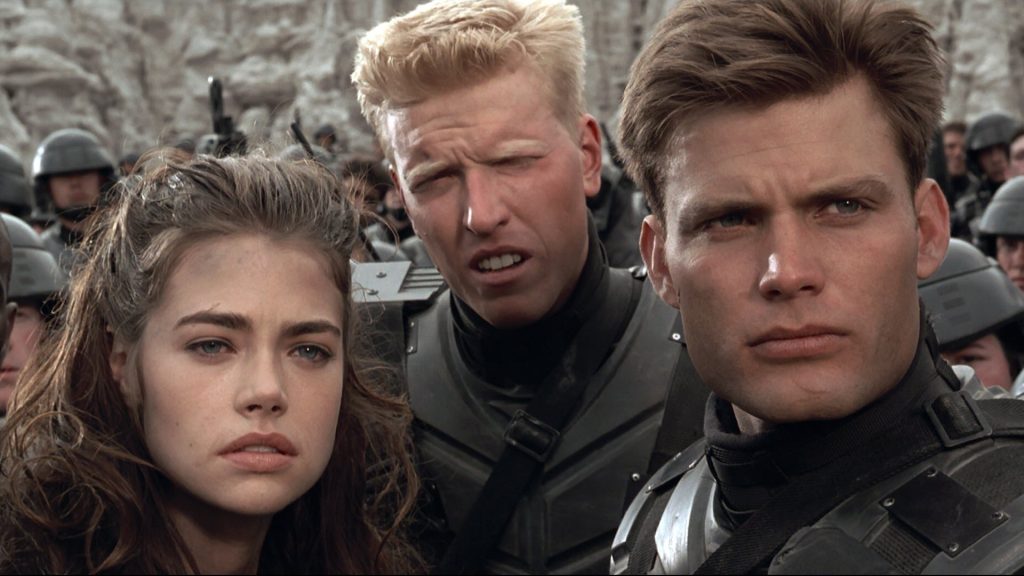

Pourtant, sur de nombreux aspects, cette société rappelle furieusement la nôtre, les lycéens flirtent, aspirent à une ascension professionnelle, jouent au football. Verhœven use de ce stratagème pour introduire sa réflexion avec efficacité, s’identifier pour davantage rejeter cette mascarade. Très vite il ne fait aucun doute que les prétendus héros ne valent guère mieux que les ennemis qu’ils honnissent. Pis encore, ils font figure d’oppresseurs, les créatures eux ne cherchent qu’à préserver leur territoire violé par des envahisseurs.

Comme à l’accoutumée chez Verhoeven, les monstres sont très souvent les authentiques victimes d’un univers décadent et perverti auxquels tous adhèrent de plein gré. Ici, la critique se désire bien plus acide, puisque le cinéaste reproche à demi-mot les diverses politiques d’agression et d’expansion de par le monde maladroitement justifiées. En se focalisant plutôt sur l’action des colons, le réalisateur nargue les conventions et les bonnes mœurs, et accentue le sentiment de malaise voulu en sacralisant les véritables suppôts du mal. Il multiplie alors les clins d’œil que ce soit durant sa formation de ces combattants fantoches ou pendant l’exposition des affrontements. Au lieu de les porter au pinacle, il s’efforce de débiliter leurs exploits en exacerbant l’oppression haineuse et l’embrigadement d’une jeunesse aveugle.

Sur le front

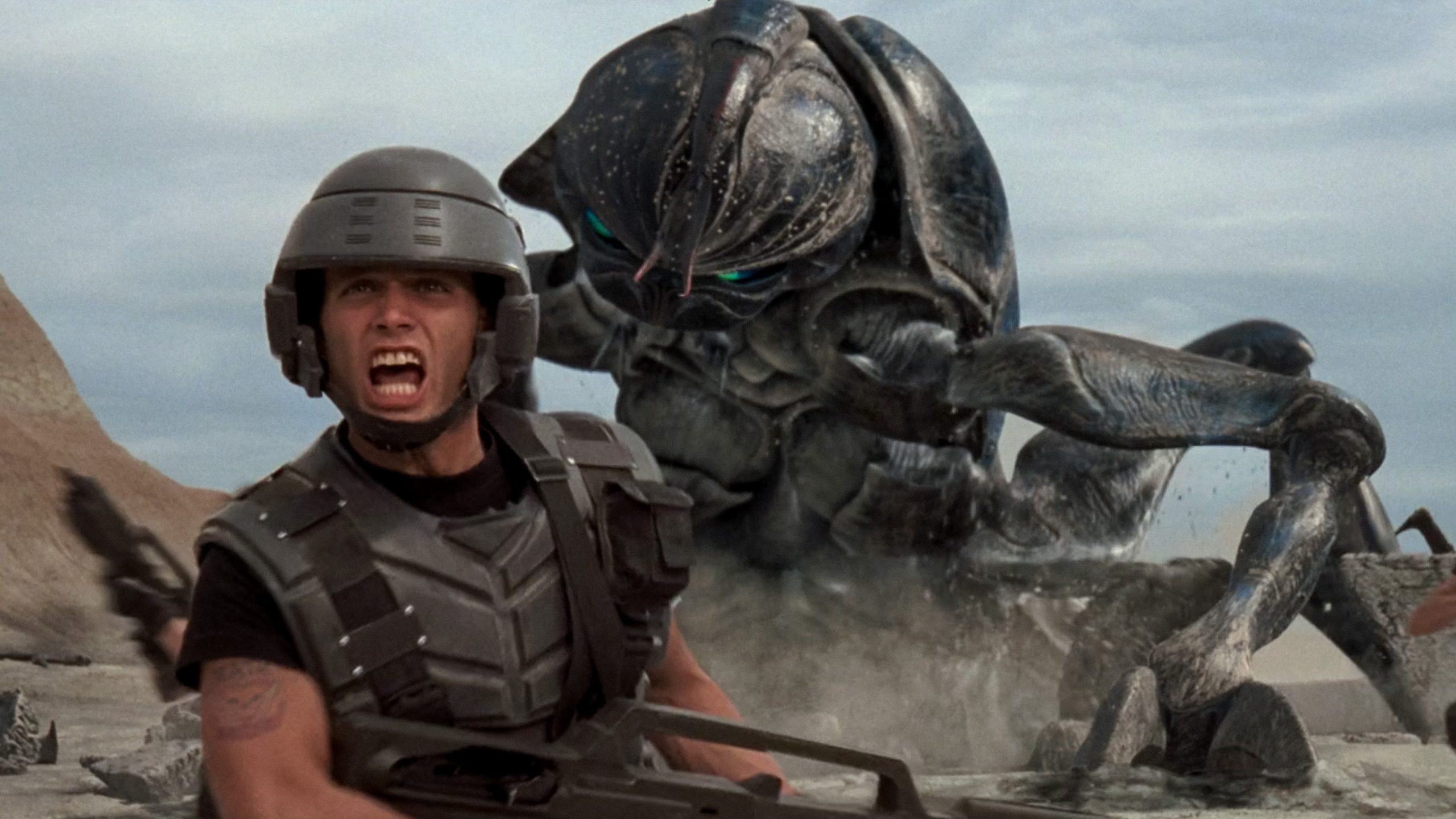

À commencer par le suivi des classes, renvoyant allégrement au Full Metal Jacket de Stanley Kubrick. Ici on accepte tout au nom d’une civilisation fermée, aux valeurs forgées sur le bien fondé commun d’une dictature suggérée à l’écran par l’uniforme et la publicité. Puis vient le temps de la guerre, du carnage, du sacrifice et de l’héroïsation. Johnny chevauche et abat triomphalement l’arthropode gigantesque tel Paul Atréïdes domptant le ver des sables dans le Dune de David Lynch.

Quelques minutes auparavant, l’aviation avait incinéré froidement des milliers de créatures, acte faisant écho aux images douloureuses de Coppola. Les destinées funestes ou glorieuses vont s’entremêler d’un « Fort Alamo » à la capture d’un prisonnier exceptionnel. Entretemps, Verhoeven glace le sang des spectateurs avec l’irruption d’un officier en chemise brune aux funérailles d’une amie tombée ou sur le champ de la victoire. Le sort réservé au détenune suscite aucun doute, sa torture incarne l’apogée d’une propagande permanente.

À sa sortie Starship Troopers divisa peut être à raison public et observateurs, certains effrayés par la démarche du cinéaste. Pourtant c’était mal juger Paul Verhoeven, son œuvre, sa propension à se poser en garde-fou violent et provocateur. L’idée de lui attribuer une quelconque sympathie pour ses nocifs belligérants impliquait une méconnaissance de l’homme et de l’artiste. Celui qui prit les armes pour les heures de gloire de la résistance hollandaise engendrait le film peut-être le plus incompris de cette fin de siècle. En se couvrant d’une couche inquiétante de premier degré, Verhoeven signait non seulement la facétie la plus ingénieuse du genre et accouchait d’un spectacle politique aussi drôle qu’irrévérencieux.

Film américain de Paul Verhoeven avec Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards. 1998. Durée 2h15

François Verstraete

Share this content: