Seul rescapé de la planète Krypton, Kal-El est recueilli enfant par la famille Kent. Adulte, il endosse le costume de Superman afin de protéger la terre, en particulier de la menace représentée par le diabolique Lex Luthor.

La fin des années soixante-dix constitua l’apogée du Nouvel Hollywood, peu de temps avant le revers de La Porte du paradis et vit la naissance de pop culture cinématographique moderne : Star Wars, Les Dents de la mer, Alien, E.T… et Superman, soit des longs-métrages qui imprégnèrent les consciences et traversèrent les générations. Concernant le film dédié au premier super-héros de l’Histoire, il ouvrit la voie à un genre désormais incontournable, agaçant pour certains, fascinant pour d’autres, et s’est posé en matrice de référence pour tous ses successeurs.

Quand Richard Donner s’attaqua aux aventures du dernier fils de Krypton, il s’engageait dans une entreprise périlleuse, tandis que son unique expérience notable derrière la caméra résidait dans un essai horrifique très efficace, La Malédiction. Certes, il n’était pas le premier à s’intéresser à Superman, d’autres l’avaient fait avant lui (on se souvient ainsi de l’excellente série d’animation de 1941). Néanmoins, jamais un budget aussi conséquent (cinquante-cinq millions de dollars, faramineux alors) n’avait été alloué pour un tel projet.

Et en dépit des pressions de toutes sortes, le réalisateur releva le défi avec brio et se montra digne de l’héritage de Joe Shuster et Jerry Siegel (les créateurs du comic book) en brandissant devant une nation tout entière ainsi qu’au monde, un étendard, indéniablement patriotique, mais empreint de valeurs humanistes. Ce vent d’espoir, symbolisé par le S sur un costume, inspire une confiance nouvelle dans le cœur d’un public ébranlé après le conflit vietnamien, deux chocs pétroliers et le scandale du Watergate. Un petit miracle rendu possible par la démarche pourtant très classique d’un cinéaste, en contradiction avec l’évolution du septième art.

Vertus classiques

Richard Donner puise en effet dans le savoir-faire d’une époque pas si ancienne, mais révolue, dans l’optique de déployer son dispositif épique, bien aidé, il est vrai par une distribution au diapason. En 2022, Leonardo DiCaprio conseillait à son cadet, Timothée Chalamet de ne pas participer à un film de super-héros, afin de ne pas entacher sa carrière. Une recommandation que n’ont pas suivie les interprètes du Superman de Richard Donner et qui n’ont pourtant rien à envier à DiCaprio et consorts.

Richard Donner s’était en effet offert les services de Marlon Brando, le meilleur acteur du moment, de Gene Hackman, la vedette de French Connection, de Glenn Ford, premier rôle chez Fritz Lang et Vincente Minnelli, de Terence Stamp, de Ned Beatty (vu dans Délivrance de John Boorman) ou encore de Valerie Perrine (Abattoir 5). Leur présence éclipserait presque Christopher Reeve, qui fait figure ici de novice parmi ses vétérans et dont le talent limité ne le destinait pas à la grandeur.

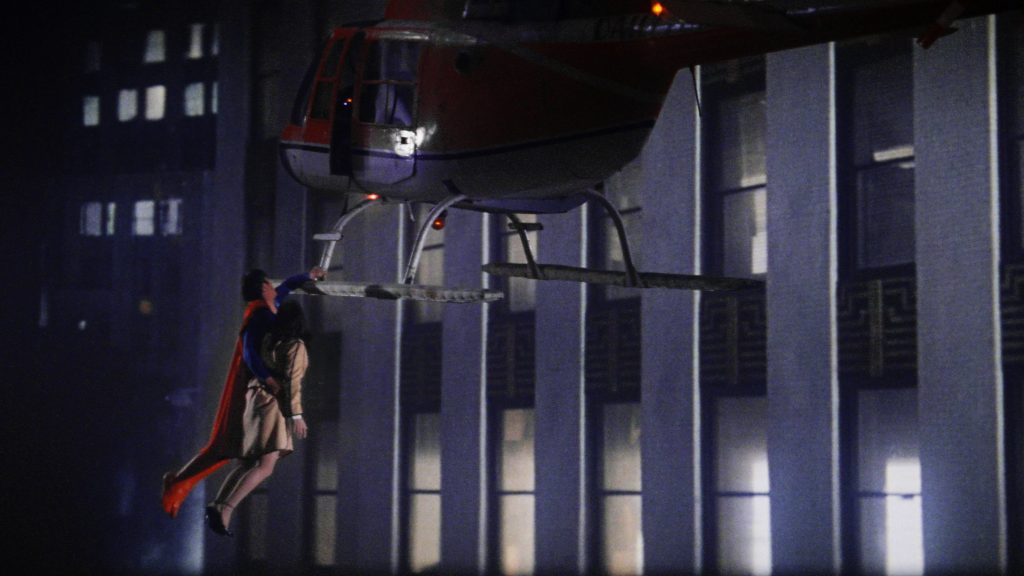

Néanmoins, il fut si bien entouré et dirigé efficacement par le réalisateur qu’il s’imposa en Clark Kent/Superman crédible, répondant à la fois aux besoins dramatiques et comiques du long-métrage. Pour Richard Donner, les exploits de l’homme d’acier ne pouvaient pas s’inscrire dans la durée en négligeant son environnement, si bien que chaque détail importe. De fait, les tragédies de la vie, mais aussi les quelques instants d’amusement comptent autant que les sauvetages périlleux effectués par le kryptonien.

Pendant ces instants, un seul mot d’ordre, la litote, la retenue, qui n’empêche jamais à l’humour ou aux envolées lyriques de désarçonner le spectateur. Ainsi, comment ne pas être ému par les adieux de Clark envers sa mère adoptive, au sein des vastes étendues du Texas, lors d’une scène qui renvoie aux films de John Ford consacrés à la Grande Dépression. Quant à la gaucherie de Clark, elle s’imprègne des plus belles heures de la comédie américaine, de Blake Edwards à Howard Hawks, tandis que Christopher Reeve hérite de la maladresse ingénue de Cary Grant dans L’impossible monsieur Bébé.

Le principe des origines

Par ailleurs, Richard Donner ne se contente pas de régurgiter une leçon, bien qu’il l’ait parfaitement assimilée. Il va également enseigner un procédé narratif, toujours d’actualité, qui régit une majorité des films du genre, à savoir le principe des origines. Mal nécessaire ou au contraire, méthode d’expression brillante, ce passage obligé permet très souvent de jauger des qualités intrinsèques du cinéaste en place. Sam Raimi, Jon Favreau, Joe Johnston ou Zack Snyder se plieront à cet exercice, avec plus ou moins de réussite.

Dans tous les cas, son utilisation induit une immersion émotionnelle plus authentique, car elle s’entrelace généralement avec l’exposition. Lors de cet ensemble de séquences plus ou moins longues, le public se projette plus aisément dans la peau du protagoniste encore humain, puisque l’on se concentre sur sa genèse, avec les atermoiements, les craintes et les rêves qui y sont associés. Il n’est plus question de sa puissance, mais d’éléments déclencheurs et de nature profonde, comme pour un personnage de n’importe quel récit.

Or, Richard Donner se distingue à merveille pendant quarante-cinq minutes absolument parfaites, de l’implosion de Krypton, bercée par la musique de John Williams au départ de Clark pour sa Forteresse de Solitude, jusqu’à une résurrection, ponctuée par son envol. Surtout, le cinéaste essaime les indices qui guideront la destinée, des mots touchants de Jor-El quand il exile son enfant, contraint par le désastre en cours (le père devient le fils, le fils devient le père) à ses mises en garde, qui se reflèteront dans celles de Jonathan Kent.

De manière sibylline, le réalisateur explique que Superman porte la trace de deuils multiples qui forgent son quotidien, de la perte de ses parents Kryptoniens au décès tragique de son tuteur terrestre. C’est le contraste saisissant entre son incapacité à empêcher l’inéluctable et son pouvoir de préserver l’équilibre, qui relie quelque part ses deux identités, dont Richard Donner tire parti pour entretenir la dramaturgie et le dilemme moral.

Alter ego

Dans Kill Bill : Volume 2, David Carradine décrypte avec précision ce postulat, au détour d’une conversation avec Uma Thurman. Selon lui, à l’inverse d’autres super-héros, Superman est le véritable visage du personnage, Clark Kent n’étant qu’un masque pour se fondre dans la foule. Et il n’a pas tort, puisqu’à l’opposé d’un Peter Parker introverti, Clark Kent feint la faiblesse et est déjà invulnérable, ce que Richard Donner démontre avec une certaine finesse. Ainsi, les tribulations à la limite de la farce de Clark n’existent que pour dissimuler son alter ego. Plus il se ridiculise, plus il affirme ses valeurs.

Pourtant, le surhomme hésite, attiré par les sirènes romantiques, avec Lana durant son adolescence ou avec Loïs, sa partenaire du Daily Planet. Le cinéaste joue de ses sentiments pour mieux le faire tituber et l’interroger sur les notions de bien et de mal et en quoi son pouvoir lui octroie le droit d’influencer l’Histoire. Entre considérations égoïstes et altruistes, la ligne est parfois ténue, ce que ne manque pas de lui rappeler Jonathan… avant de s’écrouler d’une crise cardiaque. Bien entendu, Richard Donner n’invente rien.

Ces interrogations sont récurrentes dans le comic book ; cependant, il les retranscrit avec justesse à l’écran, avec un minimum d’ostentation. Mieux encore, il fusionne toutes les préoccupations, les désirs ainsi que les personnalités de son protagoniste au cours d’une scène majestueuse, un ballet aérien avec celle qu’il aime. Quelques minutes de poésie énoncées lors d’une balade presque hors du temps et affranchie des impératifs, durant lesquelles Clark Kent et Superman cohabitent pour le meilleur. Une belle façon de se soustraire à des obligations dignes des demi-dieux de l’Olympe, que Richard Donner présente avec éclat.

Naissance d’un mythe

À l’occasion de la mort de Christopher Reeve, beaucoup lui rendirent hommage avec cette citation ; il nous a fait croire qu’un homme pouvait voler. Grâce à sa présence naturelle et à la technique de Richard Donner, le cinéma a pu afficher à l’écran les capacités hors normes inhérentes au comic-book, surpassant même les tours de force des héros musclés des péplums d’antan. Toutefois, les dons de Kal-El reposent sur des bases issues de la science-fiction traditionnelle, puisqu’il n’est qu’un extra-terrestre dont la physiologie se trouve sublimée par le soleil.

Ses créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster ajoutaient un caractère messianique au personnage, métaphore à peine voilée de Moïse, réponse à la « race supérieure des nazis ». Superman incarnait l’espoir et non la haine, flambeau de la lente reconstruction d’un pays en proie à la crise économique. Richard Donner n’écarte pas cette image, bien que désormais, le héros symbolise davantage la justice et l’idéal américain (conforme aux idées politiques de Donner) et revêtira, par la suite, un costume christique.

Comme un prophète descendu sur terre, Superman répand la bonne parole, tout en accomplissant des prouesses miraculeuses. Richard Donner n’omet jamais l’aspect vertical, aérien, solaire de son protagoniste qui se lance, à vitesse grand V, dans une série de travaux herculéens pour empêcher la catastrophe ultime. Rarement à l’écran on avait vu une telle débauche d’énergie et surtout un enchaînement d’actions autant improbables que spectaculaires, notamment quand Superman s’élance à la poursuite d’un missile de croisière puis répare les dégâts causés, minimisant les conséquences d’un séisme ou d’une rupture d’un barrage… des actes de bravoure inconcevables, mais bien peu significatifs en comparaison avec ceux d’un final retentissant.

On ignorait encore l’impact qu’aurait Superman sur l’industrie, la pop culture et le cinéma de genre en général. Sous la férule du futur metteur en scène de L’Arme fatale, le super-héros moderne était né. Il lui faudrait néanmoins patienter avant de s’installer définitivement dans le paysage du septième art. Quoi qu’il en soit, il doit énormément au travail de Richard Donner sur le fond et sur la forme.

Film américain de Richard Donner avec Christopher Reeve, Marlon Brando, Gene Hackman, Margot Kidder. Durée 2h25. 1978

Share this content: