États-Unis, futur proche. État fasciste et activistes violents s’affrontent au quotidien. Ancien révolutionnaire, Bob s’est retiré avec sa fille dans une zone relativement sûre. Le jour où elle est enlevée par son ennemi juré, Bob se lance dans une traque sans relâche afin de libérer ce qu’il a de plus cher.

Parmi les oubliés des Oscars ces dernières années, on retrouve Paul thomas Anderson, chouchou de la critique et abandonné par ses pairs dès que l’heure du sacre pour ses travaux de très grande qualité retentit. De Boogie Nights à Licorice Pizza, de There Will Be Blood à Phantom Thread, le réalisateur n’a cessé de démontrer son talent et d’afficher sa capacité à transcender sa distribution, y compris pour les sujets les plus délicats ou farfelus (Punch Drunk Love). Certes, le succès en salles n’est jamais vraiment au rendez-vous, mais cela ne l’empêche pas, pour le moment, d’obtenir les financements nécessaires pour mener à terme ses projets.

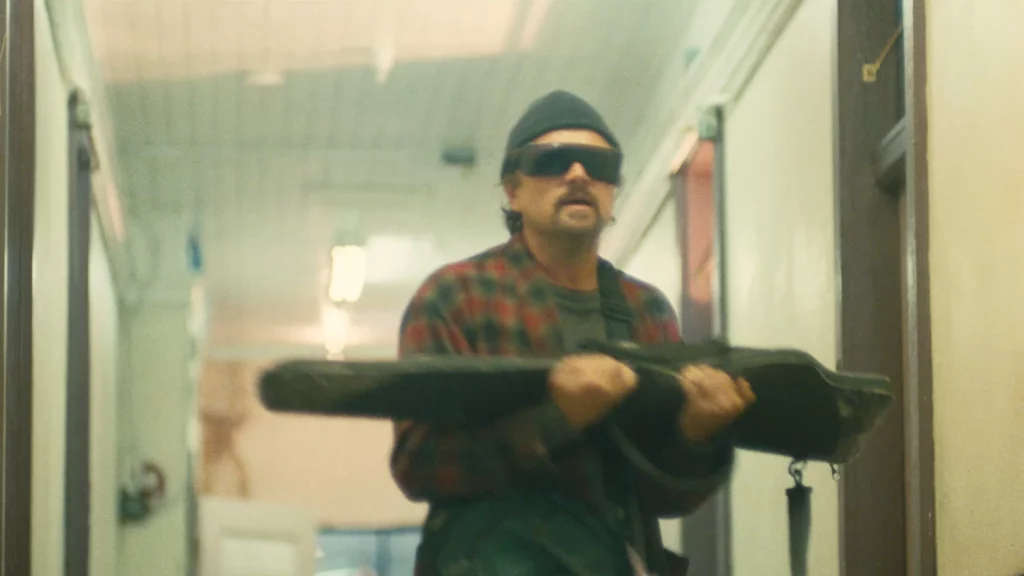

Voilà pourquoi son dixième long-métrage, Une bataille après l’autre, interpelle, tant par sa thématique hautement explosive que par son budget faramineux (avoisinant environ les cent -cinquante millions de dollars). On imagine d’ailleurs que le film atteigne difficilement son seuil de rentabilité, ce qui soulève, une fois de plus, des doutes concernant la flambée des sommes engagées à Hollywood, y compris pour des entreprises d’auteur (d’autant plus que l’argent est en partie employé pour payer grassement certains interprètes, comme Leonardo DiCaprio dans le cas présent), mais qu’importe. Le système implosera et c’est bel et bien l’enjeu à peine voilé du long-métrage.

Tout comme les Fils de l’homme ou le récents Civil War, Une bataille après l’autre se pare des atours de l’œuvre d’anticipation sociale risquée et baigne dans la même ambiance quasi absurde qu’Eddington… excepté que, contrairement à ses homologues Ari Aster et Alex Garland, Paul Thomas Anderson canalise bien mieux sa réflexion, culottée certes, mais tempérée par une once de nuance bienvenue. Et le cinéaste n’omet jamais sa véritable préoccupation, centrée sur l’individu et les relations nocives qu’il contracte. Sauf que cette fois-ci, ce dispositif qui lui est cher se distille sur plusieurs strates.

Lien toxique

En effet, Paul Thomas Anderson s’essaie à un exercice d’équilibriste ici, bien plus complexe que celui déployé dans Magnolia. Et il excelle dans sa pratique ! Il se plaît, comme à son accoutumée, à traiter de la toxicité des liens entre ses protagonistes, ces fameux rapports ambigus entretenus sous le prisme du masochisme ou de la dépendance autodestructrice. Ce type d’approche s’effectue généralement dans un cadre sociétal savamment choisi, servant de toile de fond. L’étude de caractères prime sur toujours le reste, qui n’existe que pour habiller les motivations de chaque personnage.

Or, avec Une bataille après l’autre, le réalisateur ne se contente plus de ce schéma certes judicieux, mais désormais réducteur. Conscient des problématiques qui gangrènent les États-Unis et de la fracture qui divise la population, Paul Thomas Anderson s’attaque non pas aux racines de maux bien connus, mais aux effets de causalité qui les unit. La gravité des conséquences n’explique en rien des situations plus incongrues les unes que les autres, tandis que l’Humanité faillit à ses obligations et se prête à des jeux dangereux, le frisson devenant source de satisfaction suprême.

Paul Thomas Anderson s’amuserait presque du principe de domination, inversant à plusieurs reprises les positions, conférant à son trio Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Teyana Taylor, une essence tragique, comique et pathétique. Une première d’ailleurs pour le cinéaste qui démultiplie les possibilités et les liaisons fatidiques qui lui tiennent à cœur, au lieu de ne se contenter que d’un couple/duo en particulier. Et sa mécanique revêt tout son intérêt quand se superpose à l’ensemble, une autre connexion tendancieuse, celle qui rassemble en quelque sorte, milices fascisantes et militants d’extrême gauche.

La croisade des ratés

La question n’est même pas celui de la poule ou de l’œuf et de savoir qui était là à l’origine. Non, le metteur en scène s’intéresse plutôt aux raisons qui les entrelacent inexorablement, justifiant par conséquent, leur existence profonde, voire leurs actions parfois inavouables : si l’adversaire se salit, il faut faire de même ! Ainsi, il s’indigne autant de la froide exécution d’un garde de la sécurité, déjà blessé et à terre, que des camps de rétention ignobles pour migrants. Il rappelle, comme Isaac Asimov, que la violence est le dernier recours de l’incompétence.

Les forces en présence préfèrent les méthodes expéditives, quitte à se complaire dans la bêtise la plus crasse. Suprémacistes racistes et rebelles de canapé se joignent à la farce. Dans ces moments, Paul Thomas Anderson instille cet humour décalé qui lui sied si bien, celui de Boogie Nights, Punch Drunk Love ou Licorice Pizza, tandis qu’une atmosphère délétère imprègne chaque plan. Comble de l’ironie, un fasciste s’éprend de sa némésis noire et un ancien membre révolutionnaire, embrouillé par la drogue et l’alcool, se dispute avec son correspondant, alors que la vie de sa fille ne tient qu’à un fil.

Les fondements d’une bureaucratie stupide gangrènent aussi bien un ersatz de Ku Klux Clan qu’un réseau de résistance marxiste. Et au milieu de cette dystopie, baignant entre totalitarisme et anarchie, un authentique héros se dresse ; quand un professeur latino-américain (extraordinaire Benicio del Toro) préfère la plume à l’épée, la ruse à la violence et privilégie toujours les innocents aux effusions de sang, l’humanisme du réalisateur resplendit au son de ses respirations.

La prisonnière du désert

Par ce biais et une dernière partie majestueuse sur la forme, Paul Thomas Anderson réconcilie le septième art contemporain avec l’esprit des noms illustres qui l’ont précédé, John Ford en tête, à qui il rend hommage. Le réalisateur a d’ailleurs annoncé une filiation entre son long-métrage et le chef-d’œuvre intemporel La Prisonnière du désert. A priori, cette référence se ressent d’abord dans le synopsis (DiCaprio part à la recherche de sa fille tout comme John Wayne traque les Indiens qui ont enlevé sa nièce).

Toutefois la comparaison ne s’arrête pas là, bien au contraire, dans la mesure où Paul Thomas Anderson embrasse totalement le western de John Ford, filmant au passage, les grands espaces avec lyrisme, durant une course-poursuite ébouriffante, à la fois tendue et burlesque, animée par l’énergie du désespoir. D’une certaine manière, le réalisateur jette ses protagonistes au sol, puisqu’aucun ne mérite le salut. Père incapable et impuissant, policiers corrompus et malfaisants, révolutionnaires en carton et arrogants, personne ne doit être sauvé… hormis un chasseur de prime métissé qui renoue avec le sens de l’honneur, pour le bien d’une jeune fille.

Et les retrouvailles entre Bob et Willa renvoient à celles de John Wayne et de Nathalie Wood, pas seulement sur l’image, mais surtout sur le fond. Si les points de vue sont modifiés pour l’occasion, les doutes et l’hésitation persistent, la pression sur la détente de l’arme s’avère inéluctable… avant que les sentiments et la raison s’en mêlent.

Au-delà de son ambition et de son pamphlet politique glaçant, Paul Thomas Anderson ne délaisse jamais les aventures et les atermoiements de ses personnages, au profit d’un message unilatéral, comme trop de ses confrères aujourd’hui. Une bataille après l’autre reste avant tout un récit d’hommes et de femmes, confrontés à leurs démons, leurs peurs, aptes au meilleur et au pire. Voilà pourquoi son auteur figure parmi les réalisateurs incontournables du paysage hollywoodien !

Film américain de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Chase Infiniti, Benicio del Toro. Durée 2h42. Sortie le 24 septembre 2025

L’avis de Mathis Bailleul : Il manque à Une bataille après l’autre ce qu’il y avait précisément dans son mineur mais bon Licorice Pizza : une cellule intimiste plus prononcée, qui aurait servi à mieux adhérer à cette famille dysfonctionnelle et éclatée par la force des choses. Hormis ça… très très grand film.

François Verstraete

Share this content: