Afin de stopper la machination du terroriste Caster Troy, responsable de la mort de son fils, Sean Archer va accepter d’échanger son visage avec celui de son ennemi juré, le temps d’une dernière mission. Très vite, les choses tournent au vinaigre et chacun va endosser la vie de l’autre avec des conséquences inattendues.

La nostalgie des époques embellit certains souvenirs même si l’appréciation acerbe du moment portait en son sein une grande part si ce n’est d’objectivité, au moins de demi-vérité. La réaction épidermique face à la démultiplication des productions formatées incite un large public et quelques observateurs à regretter l’ère des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Au risque de rafraîchir brutalement les mémoires, force est de reconnaître que bon nombre de travaux de cette période évoquée tenaient plus du consommable bas de gamme que du soi-disant blockbuster avec des allures de cinéma d’auteur. Independance Day, Rock ou encore Commando n’ont rien du chef-d’œuvre ni du film culte…

Cependant tout n’était point condamnable ni à jeter. Parmi le grain se trouve l’ivraie. Les deux Die Hard ou le Predator signés John McTiernan en font partie. Et il y a le cas John Woo. Devenu la coqueluche de certains observateurs occidentaux à la fin des années quatre-vingt, cet amoureux de de Jean-Pierre Melville et de Sam Peckinpah a renouvelé le cinéma de genre chinois sous la houlette de l’autre étoile du moment, Tsui Hark. Deux volets du Syndicat du crime, The Killer, Une balle dans la tête et À toute épreuve ont intronisé le réalisateur en maître incontesté du cinéma d’action.

Spécialiste des ballets sanglants et des polars mélancoliques, John Woo suscita la convoitise des producteurs américains. Très vite, il connait les premières désillusions du rêve américain. Chasse à l’homme et Broken arrow, n’affichaient à aucun moment la virtuosité de ses années hongkongaises. Pis encore, ils rejoignaient d’emblée les rangs des œuvres insipides citées un peu plus haut. Cependant, Woo ne baissa pas les bras et s’adjugera une revanche éclatante avec Volte/Face.

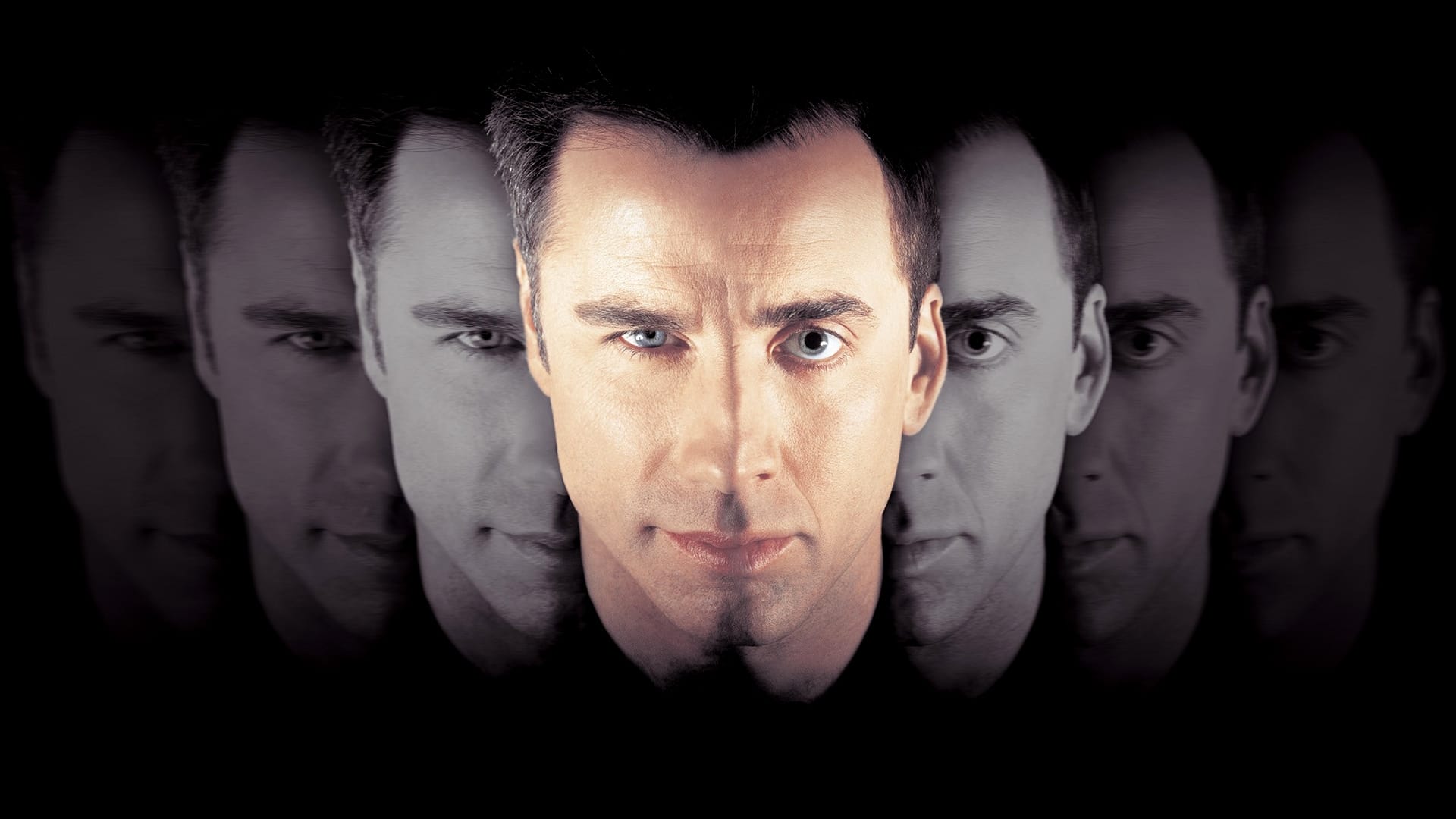

Woo voit double

S’il retrouve l’univers noir et violent qui faisait la force de ses longs-métrages hongkongais, John Woo prend ici le risque de se servir d’un élément narratif incongru digne des mauvais films d’horreur, à savoir un échange de visages entre les deux protagonistes dans tous les sens du terme. Pourtant, ce procédé en apparence insipide va permettre au cinéaste de proposer à la fois une relecture rafraichissante de la mécanique double, mais également de valoriser l’approche biblique qui lui est coutumière à travers l’odyssée christique entreprise par ses personnages.

L’exposition durant laquelle Troy abat froidement Michael en voulant éliminer son père instaure le caractère irréconciliable du rapport de haine, de chasseur chassé, qui unit le flic et le terroriste. La fin de l’innocence, chère à Woo, marque le début d’un revirement, d’une croisade qui ne s’arrêtera que lorsque l’un des deux périra. C’était déjà le cas pour The Killer quand la jeune chanteuse perd la vue par la faute de Chow Yun Fat. Mais au lieu de conter un énième récit classique de lutte entre le bien et le mal, Woo s’ingénie à inverser les positions, non pas pour nuancer son propos, mais plutôt pour faire ressentir à chacun l’impact de leurs actes sur leur quotidien respectif.

Entre tension dramatique et situation comique, Archer et Troy doivent composer avec un univers complètement étranger qu’ils connaissent uniquement par le prisme de l’ennemi. Ironie du sort et effet paradoxal, ils se muent alors en compagnon rêvé pour des frères d’armes et une famille incrédule. Se prenant au jeu ou en partie d’affection pour leur entourage, Troy et Archer ne vont pas seulement endosser la peau de l’autre, mais incarner les désirs devenus réalité de collègues, d’épouse ou d’enfants, tandis qu’ils sont en grande partie responsables des comportements dévastateurs de leur homologue sur leur milieu.

Renaissance et revanche

Le postulat de gémellité n’est pas inhérent au propos à l’origine, mais s’avère évident au fur et à mesure qu’ils acceptent complètement leur nouvelle identité au point de se transformer véritablement en double si ce n’est naturel du moins conforme à ce qu’il devrait être. La performance des deux acteurs sublime cette mécanique de faux semblants, tant Nicolas Cage et John Travolta excellent dans ce jeu de dupes, avec en point culminant la scène du miroir, maintes fois vue pourtant, mais ici étonnante de virtuosité dans la suggestion certes très ostentatoire.

En voguant sur cette quête de l’identité retrouvée, Woo raconte aussi bien le long chemin sinueux qu’il a alors emprunté à Hollywood que le calvaire christique enduré par Troy et Archer. Connu pour ses affinités religieuses, John Woo crée pourtant souvent le paradoxe, dynamitant les églises et répandant le sang en abondance dans les sanctuaires sacrés.

Si Archer et Troy personnifient les figures traditionnelles christiques et anti christiques, ils n’en bafouent pas moins les règles convenues, pactisant avec Marie-Madelaine, renouant ou omettant les vertus cardinales tandis que le spectre de la vengeance leur fait ignorer les principes élémentaires de survie. Point d’orgue de cette dévotion blasphématoire, la scène durant laquelle Troy, déguisé en prêtre, exulte sur Le messie de Haendel tout en attouchant une jeune choriste. Impossible à réaliser aujourd’hui.

Mais John Woo n’en oublie pas l’appel des armes et démontre son habileté avec une ouverture que ne renierait pas Richard Donner et l’attaque de l’appartement sans doute le summum du film bercé par la Judy Garland et Over the rainbow. Tout comme les frères ennemis, John Woo règle ses comptes dans un bain de sang et un feu d’artifice coutumier, orchestré avec maestria.

Après cette entreprise réussie, John Woo, déçu par le traitement infligé à son Windtalkers par la MGM, finira sa carrière hollywoodienne en roue libre avec les très dispensables Mission Impossible 2 et Paycheck. D’autant plus regrettable que Volte/Face incarne sans doute la quintessence du genre durant les années quatre-vingt-dix. En appliquant à son œuvre le supplice qu’il vivait aux États-Unis, John Woo transcenda un matériau quelconque en concentré survitaminé, jouissif, intelligent, sensible, tout en restant accessible. De retour à Hong Kong, il retrouvera la recette d’un même succès avec Les 3 royaumes, soit plus de dix ans après…

Film américain de John Woo avec John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen. 1997. Durée 2h19.

François Verstraete

Share this content: